Рентген (единица измерения)

Содержание:

- Воспаление или туберкулёз на рентгене

- Подготовка к обследованию

- Показания и противопоказания к рентгенографии

- Показания к проведению рентгена легких

- Как стать рентгенолаборантом

- Какова допустимая доза облучения при медицинских исследованиях?

- Как выглядят легкие на рентгене при заражении коронавирусом?

- 2.1. Рентгеновская трубка.

- Обзор

- ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ (СХЕМА ОПИСАНИЯ) РЕНТГЕНОГРАММ КОСТЕЙ

- См также[править | править код]

- Противопоказания

- Что показывает рентген легких?

- Показатели допустимых доз облучения

- Что такое рентген?

- Терапия лучевой болезни

- Сделать рентген в Москве

- Как измеряется радиация

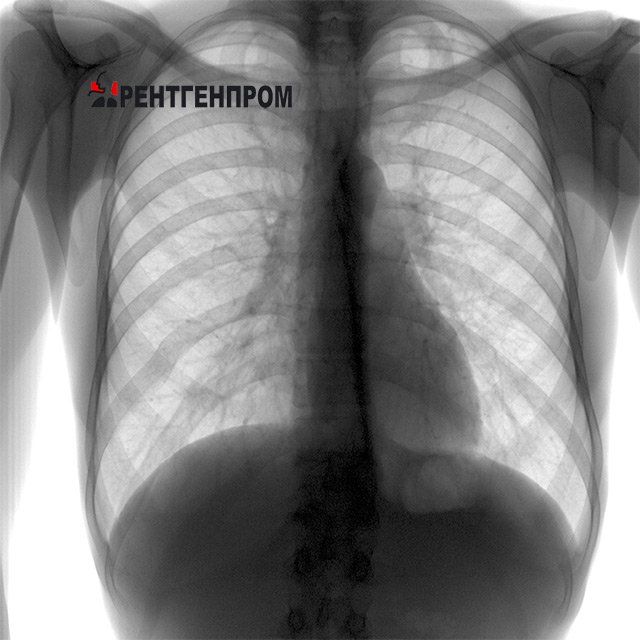

Воспаление или туберкулёз на рентгене

Синдром уплотнения. Очаг низкой и средней плотности. Туберкулез.

Синдром уплотнения. Очаг низкой и средней плотности. Туберкулез.

Воспалительные заболевания часто дифференцируют с туберкулёзом лёгких. Туберкулома чаще локализуется на верхушках лёгочных полей. Тень округлая, часто с просветлением в центре — очаг деструкции. Наблюдается расширение корней лёгких.

Пневмония или воспаление хорошо визуализируется на рентгене и выглядит как инфильтративная тень на фоне усиления лёгочного рисунка, вокруг очага часто бывают просветления — локальная компенсаторная эмфизема.

Рентгенологическая диагностика — «золотой стандарт» в диагностике заболеваний органов дыхания. Благодаря воздушности ткани лёгких рентгенография хорошо визуализирует воспалительные изменения, обструкцию бронхов и разрастание патологического субстрата онкологии или туберкуломы. Простота и дешевизна методики позволяет использовать её для контроля динамики в течение терапии.

Подготовка к обследованию

3.1. Радиографический контроль следует проводить после устранения обнаруженных при внешнем осмотре сварного соединения наружных дефектов и зачистки его от неровностей, шлака, брызг металла, окалины и других загрязнений, изображения которых на снимке могут помешать расшифровке снимка.

3.2. После зачистки сварного соединения и устранения наружных дефектов должна быть произведена разметка сварного соединения на участки и маркировка (нумерация) участков.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3.3. Систему разметки и маркировки участков устанавливают технической документацией на контроль или приемку сварных соединений.

3.4. При контроле на каждом участке должны быть установлены эталоны чувствительности и маркировочные знаки.

3.5. Эталоны чувствительности следует устанавливать на контролируемом участке со стороны, обращенной к источнику излучения.

3.6. Проволочные эталоны следует устанавливать непосредственно на шов с направлением проволок поперек шва.

3.7. Канавочные эталоны следует устанавливать на расстоянии не менее 5 мм от шва с направлением канавок поперек шва.

3.8. Пластинчатые эталоны следует устанавливать вдоль шва на расстоянии не менее 5 мм от него или непосредственно на шов с направлением эталона поперек шва так, чтобы изображения маркировочных знаков эталона не накладывались на изображение шва на снимке.

3.9. При контроле кольцевых швов трубопроводов с диаметром менее 100 мм допускается устанавливать канавочные эталоны на расстоянии не менее 5 мм от шва с направлением канавок вдоль шва.

3.10. При невозможности установки эталонов со стороны источника излучения при контроле сварных соединений цилиндрических, сферических и других пустотелых изделий через две стенки с расшифровкой только прилегающего к пленке участка сварного соединения, а также при панорамном просвечивании допускается устанавливать эталоны чувствительности со стороны кассеты с пленкой.

3.11. (Исключен, Изм. N 1).

3.12. Маркировочные знаки, используемые для ограничения длины контролируемых за одну экспозицию участков сварных соединений, следует устанавливать на границах размеченных участков, а также на границах наплавленного и основного металла при контроле сварных соединений без усиления или со снятым усилением шва.

https://www.youtube.com/watch?v=XIXZJj9EOdg

3.13. Маркировочные знаки, используемые для нумерации контролируемых участков, следует устанавливать на контролируемом участке или непосредственно на кассете с пленкой так, чтобы изображения маркировочных знаков на снимках не накладывались на изображение шва и околошовной зоны по п.5.7.

3.14. При невозможности установки эталонов чувствительности и (или) маркировочных знаков на контролируемом участке сварного соединения в соответствии с требованиями настоящего стандарта порядок проведения контроля без установки эталонов чувствительности и (или) маркировочных знаков должен быть предусмотрен в технической документации на контроль или приемку сварных соединений.(Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Рекомендуемое

Таблица 1

Толщина металлических усиливающих экранов

| Источник излучения | Толщина экрана, мм |

| Рентгеновский аппарат с напряжением на рентгеновской трубке до 100 кВ | До 0,02 |

| Рентгеновский аппарат с напряжением на рентгеновской трубке свыше 100 до 300 кВ | 0,05-0,09 |

| Рентгеновский аппарат с напряжением на рентгеновской трубке свыше 300 кВ | 0,09 |

| 0,09 | |

| ; | 0,09-0,20 |

| 0,20-0,30 | |

| 0,30-0,50 | |

| Ускоритель электронов с энергией излучения от 1 до 15 МэВ | 0,50-1,00 |

Таблица 2

| Способ зарядки | Наличие пленок в кассете |

| одна | две |

| Без экранов | |

| С усиливающими металлическими экранами | |

| С усиливающими флуоресцирующими экранами | |

| С усиливающими металлическими и флуоресцирующими экранами | |

| – радиографическая пленка; – усиливающий металлический экран; – усиливающий флуоресцирующий экран. |

Направление на рентген легких выписано, как же подготовиться к нему? Предварительной подготовки не требуется. Перед проведением процедуры надо снять украшения (цепочки, бусы, колье), чтобы они не исказили результат. Непосредственно перед процедурой медицинский работник попросит вас надеть специальную запахивающуюся на талии юбку для защиты половых органов от облучения. Далее доктор выбирает необходимую проекцию (переднюю, заднюю или иногда снимок делается в положении лежа на боку).

В зависимости от того, на каком оборудовании выполнялся рентген легких, результаты будут мгновенными (цифровой метод) или через некоторое время после обработки и проявки пленки.

Показания и противопоказания к рентгенографии

В каждом индивидуальном случае решение о методе технического обследования принимает лечащий врач. В каких случаях применяется каждый из этих способов? При обзорном (полном) или прицельном (фрагментарном) исследовании легких предпочтение уже много лет отдается рентгенографии. Такой же метод в основном применяется для получения сведений об общем состоянии системы дыхания, а также в целях профилактики.

Заболевания, при подозрении на которые требуется выполнить рентген легких:

- недоброкачественные опухоли;

- проблемы с бронхами;

- плеврит;

- туберкулез;

- пневмония и некоторые другие.

Частые простудные заболевания могут стать причиной для такого типа обследования.

При длительном кашле, грудных болях, легочных хрипах, сильной одышке пациента в первую очередь направят в рентгенологический кабинет. Кроме этого, по законодательству нашей страны предусматривается проводить обязательную профилактику легких. Для некоторых категорий граждан, например, военнослужащих, части медицинских работников, людей, переболевших туберкулезом и контактирующих с такими больными лиц, прохождение флюорографии или рентгена обязательно дважды в год. Переселенцам, мигрантам, беженцам, носителям тяжелых хронических заболеваний, работникам учреждений для детей следует проходить ежегодное обследование, а всем остальным категориям – делать это минимум раз в два года.

Если провести параллель между рентгенографией и флюорографией, то окажется, что между этими процедурами существует качественная разница. Будучи более доступной процедурой, флюорография обладает невысокой степенью точности ввиду нечеткости полученного снимка, что препятствует выявлению множества проблем с легкими, оставляя после себя немало вопросов. Помимо этого, при проведении флюшки состояние тканей легких и сердца остаются неясными.

Что касается противопоказаний, то они относятся к детям, не достигшим 15 лет и к женщинам, имеющим беременность. Исключения возможны лишь тогда, если при подтверждении диагноза возможна реальная угроза их жизни, превосходящая вредное влияние радиации. При этом лицам, возраст которых менее 18 лет, флюорография абсолютно противопоказана.

Чтобы снизить дозу облучения, обращайтесь в клиники с современным оборудованием.

Показания к проведению рентгена легких

Рентген легких назначается в том случае, если у пациента имеются определенные жалобы и симптомы, которые указывают на наличие или развитие патологии. Довольно часто таким симптомом является длительный кашель, который не поддается лечению. Однако существуют и другие показания к проведению рентгена легких:

- Пневмония – воспаление легочной ткани. В этом случае у пациента отмечается стойкое повышение температуры тела до 39 градусов и более, сильный, навязчивый кашель, боль в груди при кашле, нарушение общего состояния (слабость, головокружение, тошнота, снижение или полное отсутствие аппетита, головная боль);

- Туберкулез легких. Эта патология может протекать бессимптомно или же сопровождаться длительным кашлем, отделением мокроты, снижением массы тела и аппетита;

- Пневмоторакс – наличие воздуха в плевральной полости, из-за чего легкое поджимается. Наблюдается боль к грудной клетке, одышка. Как правило, этому состоянию предшествует травма грудной клетки;

- Гемоторакс – скопление крови в плевральной полости;

- Абсцесс легкого – наличие полости заполненной гноем. У пациента высокая стойкая температура (до 40 градусов), может отмечаться болезненность в груди;

- Подозрение на наличие злокачественных и доброкачественных опухолей.

Как стать рентгенолаборантом

Чтобы стать рентгенолаборантом с правом лечебной деятельности, необходимо:

- Окончить медицинскую академию, университет или училище, получив диплом по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия».

- Пройти аккредитацию, сдав экзамен специальной экспертной комиссии, по итогам которого выдается аттестационный лист, дающий право на амбулаторный прием пациентов.

- Узкая специализация возможна не ранее, чем через год практики и только после поступления в двухгодичную ординатуру по специальности «Рентгенология». Туда можно попасть на бесплатной основе (конкурсно или по целевому направлению работодателя) или платно (здесь конкурс небольшой и достаточно 50 стандартных аттестационных баллов).

Профессионализм врачи должны подтверждать ежегодно, набирая специальные баллы – не менее 50 в год. Баллы дают за повышение квалификации на спецкурсах (36 баллов), посещение научно-практических конференций, в том числе и выездных (от 10 баллов), публикацию статей в научных журналах, написание монографий, защиту диссертации. Если количество набранных за год баллов больше 50-ти, врач продолжает деятельность, если нет – теряет право на медицинскую практику.

Подробнее об аккредитации и отмене интернатуры.

Опыт, качество работы врача дополнительно оценивается врачебной комиссией, которая присваивает ему одну из трех квалификационных категорий:

- вторую – после трех лет практики;

- первую – после 7 лет;

- высшую – после 10 лет профессиональной деятельности.

Категория предполагает приоритет на право занятия высокой должности, надбавку к окладу, уважение коллег, доверие пациентов. Отказ от квалификации ограничивает карьерные возможности и не позволяет занимать некоторые должности, особенно в государственных и научных организациях.

Есть и более простой способ получить специальность рентгенолаборанта: окончить медицинское училище и пройти курсы специальной рентгенолабораторной подготовки. При этом работать такой специалист будет под контролем врача-рентгенолога и подчиняться ему во всем.

Какова допустимая доза облучения при медицинских исследованиях?

Сколько же раз можно делать флюорографию, рентген или КТ, чтобы не нанести вреда здоровью? Есть мнение, что все эти исследования безопасны. С другой стороны, они не проводятся у беременных и детей. Как разобраться, что есть правда, а что — миф?

Оказывается, допустимой дозы облучения для человека при проведении медицинской диагностики не существует даже в официальных документах Минздрава. Количество зивертов подлежит строгому учету только у работников рентгенкабинетов, которые изо дня в день облучаются за компанию с пациентами, несмотря на все меры защиты. Для них среднегодовая нагрузка не должна превышать 20 мЗв, в отдельные годы доза облучения может составить 50 мЗв, в виде исключения. Но даже превышение этого порога не говорит о том, что врач начнет светиться в темноте или у него вырастут рога из-за мутаций. Нет, 20–50 мЗв — это лишь граница, за которой повышается риск вредного воздействия радиации на человека. Опасности среднегодовых доз меньше этой величины не удалось подтвердить за многие годы наблюдений и исследований. В тоже время, чисто теоретически известно, что дети и беременные более уязвимы для рентгеновских лучей. Поэтому им рекомендуется избегать облучения на всякий случай, все исследования, связанные с рентгеновской радиацией, проводятся у них только по жизненным показаниям.

Опасная доза облучения

Доза, за пределами которой начинается лучевая болезнь — повреждение организма под действием радиации — составляет для человека от 3 Зв. Она более чем в 100 раз превышает допустимую среднегодовую для рентгенологов, а получить её обычному человеку при медицинской диагностике просто невозможно.

Есть приказ Министерства здравоохранения, в котором введены ограничения по дозе облучения для здоровых людей в ходе проведения профосмотров — это 1 мЗв в год. Сюда входят обычно такие виды диагностики как флюорография и маммография. Кроме того, сказано, что запрещается прибегать к рентгеновской диагностике для профилактики у беременных и детей, а также нельзя использовать в качестве профилактического исследования рентгеноскопию и сцинтиграфию, как наиболее «тяжелые» в плане облучения.

Количество рентгеновских снимков и томограмм должно быть ограничено принципом строгой разумности. То есть исследование необходимо лишь в тех случаях, когда отказ от него причинит больший вред, чем сама процедура. Например, при воспалении легких приходится делать рентгенограмму грудной клетки каждые 7–10 дней до полного выздоровления, чтобы отследить эффект от антибиотиков. Если речь идет о сложном переломе, то исследование могут повторять еще чаще, чтобы убедиться в правильном сопоставлении костных отломков и образовании костной мозоли и т. д.

Есть ли польза от радиации?

Известно, что в номе на человека действует естественный радиационный фон. Это, прежде всего, энергия солнца, а также излучение от недр земли, архитектурных построек и других объектов. Полное исключение действия ионизирующей радиации на живые организмы приводит к замедлению клеточного деления и раннему старению. И наоборот, малые дозы радиации оказывают общеукрепляющее и лечебное действие. На этом основан эффект известной курортной процедуры — радоновых ванн.

В среднем человек получает около 2–3 мЗв естественной радиации за год. Для сравнения, при цифровой флюорографии вы получите дозу, эквивалентную естественному облучению за 7–8 дней в году. А, например, полет на самолете дает в среднем 0,002 мЗв в час, да еще работа сканера в зоне контроля 0,001 мЗв за один проход, что эквивалентно дозе за 2 дня обычной жизни под солнцем.

Как выглядят легкие на рентгене при заражении коронавирусом?

Новый вирус оказывает разрушительное воздействие на легкие. На снимке представлена дыхательная система мужчины 44 лет, умершего от COVID-19. Отчетливо видно, как заболевание прогрессирует.

По периферии прослеживается увеличение количества субплевральных уплотнений по типу «матового стекла», легочная ткань заполняется жидкостью все больше, переставая выполнять свои функции.

Ниже представлен снимок легких женщины 54 лет, заразившейся коронавирусной инфекцией, которая привела к воспалению легких тяжелого течения. Пациентке потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), дышать самостоятельно она не могла.

На снимке схожая картина:

- двухстороннее поражение легких;

- нарастание повреждений ближе к грудной клетке;

- ярко выраженный синдром «матового стекла»;

- скопление большого количества жидкости, препятствующей дыханию.

Проведение рентгенографии лицам, предположительно инфицированным коронавирусом COVID-19, позволяет быстрее выявить заболевание и вовремя начать лечение. Такой подход значительно повышает шансы на выздоровление.

2.1. Рентгеновская трубка.

В от

от

схема ее устройства:

Рис.2.

В этом устройстве

происходит следующая цепочка явлений.

Нить накала,

благодаря току от специального

низковольтного источника, имеет

температуру поверхности порядка 2000 –

2500 К, при которой электроны вырываются

из нити (явление термоэлектронной

эмиссии). Эти электроны тут же подхватываются

сильнейшим электрическим полем:

напряжение между катодом и анодом (он

традиционно называется антикатодом),

создаваемое специальным высоковольтным

источником, может регулироваться в

пределах от нескольких киловольт до

нескольких сотен киловольт.

Фокусирующий

электрод находится в электрическом

контакте с нитью накаливания, так что

его можно считать частью катода. Его

задача – так искривить силовые линии

разгоняющего поля, чтобы электроны

образовали узкий пучок, несмотря на их

кулоновское взаимное отталкивание.

Антикатод

рентгеновской трубки изготавливается

из тяжелых тугоплавких металлов

(вольфрам, молибден), торможение электронов

сопровождается появлением рентгеновского

излучения.

Сила тока в

рентгеновской трубке весьма не велика.

Она определяется очень скромной

«производительностью труда» нити

накала: числом электронов, вырывающихся

из нее за одну секунду. Так что сила тока

в рентгеновских трубках измеряется не

в амперах, а в миллиамперах. Но анодное

напряжение – громадное, так что

электрическая мощность трубки оказывается

весьма ощутимой величиной. Оценим

порядок этой величины.

Напомним,

что электрическая мощность участка

цепи равна произведению силы тока I

на напряжение, действующее на этом

участке: N

= IU.

При напряжении на трубке U

= 100 кВ = 105

В и возникшем в ней токе I

= 5 мА = 510-3

А мощность составит N

= IU

= 510-3

А105

В = 500 Вт = 0,5 кВт.

Таков

уровень энергозатрат рентгеновской

трубки от источника тока. Во что переходят

эти 500 джоулей в секунду? Суммарная

мощность потока быстрых электронов на

подлете к антикатоду – 500 Вт. Суммарная

мощность потока рентгеновских лучей,

возникающих при торможении электронов,

составляет около

1% от этой

величины (то есть 5 Вт), а остальные 99%

(495 Вт) – теплота, выделяемая на антикатоде.

С такой тепловой нагрузкой может не

справиться даже тугоплавкий вольфрам;

поэтому рентгеновские трубки часто

имеют систему принудительного охлаждения

антикатода.

Ситуация с низким

КПД рентгеновской аппаратуры не является

уникальной. Низок КПД лазеров. Да и в

обычной осветительной лампочке

накаливания на полезный световой выход

приходится около 4% затрачиваемой от

сети мощности; остальные 96% — тепловой

эффект.

Поток

рентгеновского излучения, возникающий

в поверхностном слое материала антикатода,

направляется на пациента через каналы

в защитной свинцовой оболочке, охватывающей

рентгеновскую трубку (на схеме не

показана). Размеры и геометрия этих

каналов определяются спецификой

решаемых диагностических или

терапевтических задач.

Для

лучевой рентгеновской терапии в некоторых

случаях требуется жесткое излучение,

с энергией рентгеновских квантов до 45

МэВ. Рентгеновское излучение с энергией

квантов столь высокого уровня получают

на бетатронах.

Обзор

Из всех лучевых методов диагностики только три: рентген (в том числе, флюорография), сцинтиграфия и компьютерная томография, потенциально связаны с опасной радиацией — ионизирующим излучением. Рентгеновские лучи способны расщеплять молекулы на составные части, поэтому под их действием возможно разрушение оболочек живых клеток, а также повреждение нуклеиновых кислот ДНК и РНК. Таким образом, вредное воздействие жесткой рентгеновской радиации связано с разрушением клеток и их гибелью, а также повреждением генетического кода и мутациями. В обычных клетках мутации со временем могут стать причиной ракового перерождения, а в половых клетках — повышают вероятность уродств у будущего поколения.

Вредное действие таких видов диагностики как МРТ и УЗИ не доказано. Магнитно-резонансная томография основана на излучении электромагнитных волн, а ультразвуковые исследования — на испускании механических колебаний. Ни то ни другое не связано с ионизирующей радиацией.

Ионизирующее облучение особенно опасно для тканей организма, которые интенсивно обновляются или растут. Поэтому в первую очередь от радиации страдают:

- костный мозг, где происходит образование клеток иммунитета и крови,

- кожа и слизистые оболочки, в том числе, желудочно-кишечного тракта,

- ткани плода у беременной женщины.

Особенно чувствительны к облучению дети всех возрастов, так как уровень обмена веществ и скорость клеточного деления у них гораздо выше, чем у взрослых. Дети постоянно растут, что делает их уязвимыми перед радиацией.

Вместе с тем, рентгеновские методы диагностики: флюорография, рентгенография, рентгеноскопия, сцинтиграфия и компьютерная томография широко используются в медицине

Некоторые из нас подставляются под лучи рентгеновского аппарата по собственной инициативе: дабы не пропустить что-то важное и обнаружить незримую болезнь на самой ранней стадии. Но чаще всего на лучевую диагностику посылает врач

Например, вы приходите в поликлинику, чтобы получить направление на оздоровительный массаж или справку в бассейн, а терапевт отправляет вас на флюорографию. Спрашивается, к чему этот риск? Можно ли как-то измерить «вредность» при рентгене и сопоставить её с необходимостью такого исследования?

ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ (СХЕМА ОПИСАНИЯ) РЕНТГЕНОГРАММ КОСТЕЙ

1. Область исследования. 2. Проекция снимка (прямая, боковая, аксиальная, тангенциальная, специальная, дополнительная или нестандартная у тяжелого больного). 3. Оценка качества снимка (физико-технические характеристики: оптическая плотность, контрастность, резкость изображения; отсутствие артефактов и вуали). 4. Состояние мягких тканей (форма, объем, интенсивность и структура тени, наличие инородных тел или свободного газа после травм и т.п.). 5. Положение кости (обычное, смещение вследствие вывиха или подвывиха). 6. Величина и форма кости (нормальная, укорочение или удлинение, утолщение вследствие рабочей гипертрофии или гиперостоза, истончение вследствие врожденной гипоплазии или приобретенной атрофии, искривление, вздутие). 7. Наружные контуры кости с учетом анатомических особенностей (ровные или неровные, четкие или нечеткие). 8. Кортикальный слой (нормальный, истончен или утолщен за счет гиперостоза или эностоза, непрерывный или прерывистый за счет деструкции, остеолиза или перелома). 9. Костная структура (нормальная, остеопороз, остеосклероз, деструкция, остеонекроз, секвестрация, остеолиз, кистовидная перестройка, нарушение целостности). 10. Реакция надкостницы (отсутствует, имеется: линейная или отслоенная, бахромчатая, слоистая или «луковичная», спикулы или игольчатая, периостальный козырек, смешанная). 11. Ростковые зоны и ядра окостенения у молодых людей (соответствие возрасту, положение, форма и величина). 12. Состояние рентгеновской суставной щели (нормальной ширины, деформирована, сужена равномерно или неравномерно, расширена равномерно или неравномерно, затемнена вследствие обызвествлений или наличия выпота, содержит дополнительные образования: костные отломки, инородные тела, костные или хрящевые фрагменты — суставные мыши). 13. Рентгеноморфометрия. 14. Рентгенологическое (клинико-рентгенологическое) заключение.

15. Рекомендации.

24radiology.ru

См также[править | править код]

- Рентгенофлуоресцентный анализ

- Рентгеновская оптика

|

Выделить Рентгеновское излучение и найти в:

|

|

|

- Страница — краткая статья

- Страница — энциклопедическая статья

- Разное — на страницах: , , ,

Противопоказания

Проведение рентгенографии противопоказано беременным женщинам, особенно на ранних сроках. Оно может повлечь нарушение в развитии плода. После рождения ребенка можно не беспокоиться, что рентген повредит грудному вскармливанию – нет никаких свидетельств влияния ионизирующего излучения на состав молока.

Рентгенограмма грудного отдела новорожденным и детям старшего возраста не запрещена, но должна проводиться под строгим контролем педиатра и при наличии весомых показаний, так как допустимая доза излучения в год для юного организма ниже, чем для взрослого. Ребенку не назначают рентген в качестве профилактического метода. Для детей первого года жизни рентген применяют только при отсутствии альтернативы. Его стараются заменить УЗИ или другими нелучевыми методами. Цифровая рентгенография грудной клетки детям до 12 лет проводится только под присмотром взрослого (родителя или опекуна).

Противопоказания для проведения рентгенографии следующие:

- Тяжелое состояние пациента и сильная потеря крови.

- Нарушение кроветворения у пациента. Рентгеновское излучение негативно влияет на клетки красного костного мозга.

- Заболевания щитовидной железы и половых органов.

- Чувствительность или перенесенные заболевания хрусталика глаза. Существует вероятность возникновения катаракты.

В случае крайней необходимости процедура может быть назначена людям, обладающим вышеперечисленными противопоказаниями. Перед ее проведением обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Что показывает рентген легких?

Рентген легких позволяет выявить наличие и определить характер патологий легких, сердца, позвоночника и лимфатических узлов. Исследование назначается для общей оценки состояния здоровья дыхательной системы или уточнения диагноза при заболеваниях:

- пневмония;

- эмфизема;

- саркоидоз;

- туберкулез;

- плеврит;

- злокачественные новообразования;

- бронхит.

Процедура позволяет обнаружить опасные патологии на ранней стадии, определить их локализацию и область распространения. Обычно они проявляются на снимке в виде светлых пятен, которые называют затемнениями. Их классифицируют по плотности, размерам и форме. Новообразования или абсцесс в легких дают тень, а уплотнение ткани указывает на развитие воспалительного процесса. Затемнения вне легких могут быть признаком аневризмы аорты, опухолей пищевода или позвоночника.

Врач может направлять пациента на рентген легких несколько раз для оценки динамики лечения или при ее отсутствии. Такой подход оправдан тем, что вред от невылеченной болезни намного больше, чем от полученного облучения.

Показатель радиации при рентгене легких колеблется в пределах 0,03-0,3 мЗв за одну процедуру, поэтому даже при выполнении снимков в нескольких проекциях его суммарная доза не нанесет вреда здоровью. Примерно такое же количество облучения человек получает за две недели в обычной жизни.

Показатели допустимых доз облучения

Выделяют следующие категории:

- А – лица, работающие с источниками ионизирующего излучения. По ходу выполнения своих трудовых обязанностей подвергаются облучению.

- Б – население определенной зоны, работники, чьи обязанности не связаны с получением радиации.

- В – население страны.

Среди персонала различают две группы: работники контролируемой зоны (дозы облучения превышают 0.3 от годового ПДД) и сотрудники вне такой зоны (0.3 от ПДД не превышается). В пределах доз различают 4 типа критических органов, то есть тех, в чьих тканях наблюдается наибольшее количество разрушений в связи с ионизированным излучением. Учитывая перечисленные категории лиц среди населения и работников, а также критические органы, радиационная безопасность устанавливает ПДД.

Впервые пределы облучения появились в 1928 году. Величина годового поглощения радиационного фона составляла 600 миллизиверт (мЗв). Установлена она была для медицинских работников – рентгенологов. С изучением влияния ионизированного излучения на продолжительность и качество жизни ПДД ужесточились. Уже в 1956 году планка снизилась до 50 миллизиверт, а в 1996-м Международная комиссия по защите от радиации уменьшила ее до 20 мЗв. Стоит заметить, что при установлении ПДД в расчет не берут естественное поглощение ионизированной энергии.

Согласно нормам радиационной безопасности, установлены предельно допустимые величины ионизирующего облучения в год. Рассмотрим приведенные показатели в таблице. Допустимые дозы радиационного облучения за один год

| Эффективная доза | К кому применима | Последствия воздействия лучей |

| 20 | Категория А (подвергаются облучению по ходу выполнения норм труда) | Не оказывает неблагоприятного воздействия на организм (современная медицинская аппаратура изменений не обнаруживает) |

| 5 | Население санитарно-защищенных зон и категория Б облучаемых лиц | |

| Эквивалентная доза | ||

| 150 | Категория А, область хрусталика глаза | |

| 500 | Категория А, ткань кожи, кистей и стоп | |

| 15 | Категория Б и население санитарно-защищенных зон, область хрусталика глаза | |

| 50 | Категория Б и население санитарно-защищенных зон, ткань кожи, кистей и стоп |

Как видно из таблицы, допустимая доза облучения в год для работников вредных производств и АЭС сильно отличается от показателей, выведенных для населения санитарно-защищенных зон. Все дело в том, что при длительном поглощении допустимого ионизирующего излучения организм справляется со своевременным восстановлением клеток без нарушения здоровья.

Что такое рентген?

Рентгенография – это метод неинвазивного исследования внутренней структуры тела путем просвечивания его рентгеновскими лучами и фиксирование результата на специальную пленку или электронный носитель. Принцип получения изображения основывается на особенностях прохождения лучей сквозь различные ткани тела. Костная поглощает излучение полностью, поэтому на снимке выглядит белой, мягкие ткани, частично его задерживающие – серыми, а прослойки воздуха – черными.

С помощью рентгена грудной клетки, например, можно обнаружить пневмонию – очаг воспаления в легких будет более светлого цвета, в то время как здоровые легкие на снимке должны быть черными.

Терапия лучевой болезни

Болезнь успешно лечится, если дозовый порог заражения превышен незначительно. Среди основных терапевтических методик можно выделить:

Своевременное оказание первой помощи

Это особенно важно для людей, побывавших в месте сильного радиационного заражения. С пострадавшего снимают всю одежду, так как она накапливает в себе радиацию

Тщательно промывают тело и желудок.

Медикаментозная терапия. Она включает в себя применение седативных, антигистаминных препаратов, антибиотиков, средств для восстановления желудочно-кишечного тракта. Кроме того, проводится лечение, направленное на восстановление иммунной системы. На третьей стадии заболевания прописывают, помимо прочего, антигеморрагические препараты.

Переливание крови.

Физиотерапия. Чаще всего применяется дыхание при помощи кислородной маски.

ЛФК.

В некоторых случаях специалисты проводят пересадку костного мозга.

Правильное питание. В первую очередь организуется оптимальный питьевой режим. В день пострадавший должен выпивать не менее двух литров воды. В его рацион также должны входить соки и чай. При этом пить одновременно с приемом пищи нельзя. К минимуму сводится употребление жирных, жареных и чрезмерно соленых блюд. В день должно быть не менее пяти приемов пищи. Категорически запрещено употребление спиртных напитков.

Только полное соблюдение всех рекомендаций специалистов дает пострадавшему шанс на выздоровление. Критическим считается срок в 12 недель. Если пострадавшему удалось его преодолеть, то, скорее всего, наступит выздоровление.

Сделать рентген в Москве

Если вам нужно сделать рентгеновский снимок с расшифровкой, обратитесь в ЦКБ РАН. Мы используем рентгенодиагностические комплексы, которые отвечают самым современным требованиям безопасности и качества.

Благодаря этому, мы гарантируем:

- точность полученных данных в ходе обследования;

- высокую скорость обработки данных;

- быструю постановку диагноза;

- выявление вторичных заболеваний или осложнений.

Рентгенография остается незаменимым диагностическим методом для обнаружения многих заболеваний.

Современное оборудование позволяет провести рентгеновское исследование, получить качественные снимки практически любой области или органа – грудной клетки, позвоночника, колена и других.

Как измеряется радиация

Радиоактивность окружающего пространства напрямую влияет на состояние здоровья. Даже находясь у себя дома, человек может подвергаться негативному воздействию. Особенно опасны квартиры, в которых имеется посуда, изготовленная из кранового стекла, отделочные материалы с добавлением гранита или старая радиационная краска

При таких обстоятельствах важно периодически измерять радиационный фон. Выявить опасный фон помогут специальные приборы – радиометры или дозиметры

Для эксплуатации в жилом помещении используют дозиметр. При помощи радиометра легко можно определить фон продуктов питания.

Сегодня существуют специальные организации, которые предоставляют услуги по определению радиационного заражения. Специалисты помогут выявить и утилизировать источники фона.

Можно приобрести и домашний дозиметр. Но быть на 100% уверенным в показаниях такого прибора нельзя. При его использовании необходимо строго следовать инструкции и не допускать контакта устройства с исследуемыми объектами. Если уровни радиации в помещениях окажутся недопустимыми, следует обратиться за помощью к профессионалам как можно скорее.