Как устроить поле фильтрации для септика: типовые схемы + правила проектирования

Содержание:

- Для чего нужен инфильтратор

- Устройство поля подземной фильтрации

- Определение фильтрующей способности грунта

- Что такое поле фильтрации и как его правильно организовать

- Как должна выглядеть схема фильтрационного поля

- Проектирование

- Этапы фильтрации

- Как должно быть устроено поле фильтрации?

- Расчёт фильтрационного поля

- Особенности инфильтратора для септика

- Септик своими руками

Для чего нужен инфильтратор

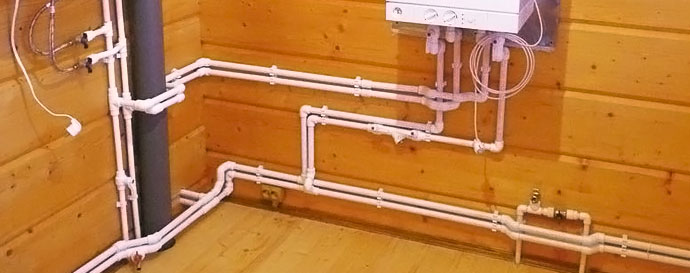

Частные домовладения, как правило, оснащены канализационной системой, предполагающей сброс бытовых сточных вод либо в инновационные локальные системы глубокой биологической очистки, либо в более традиционные – накопительные или анаэробные (бактериальные) септики. Конструкции глубокой очистки выводят воду, которая по составу годится для использования в хозяйственных целях, например для полива.

Но что если поливать нечего или выводимых очищенных стоков намного больше, чем необходимо для хозяйственных потребностей? Утилизировать такую воду в грунт можно именно при помощи инфильтратора. Тут он становится своего рода заменой так называемым полям фильтрации, но занимает при этом существенно меньше места.

В свою очередь анаэробные септики не позволяют достичь такого же уровня чистоты воды, как более современные аналоги. И именно в инфильтраторе на 50-60% осветленные стоки могут пройти доочистку для их последующей безопасной утилизации в грунт.

Устройство поля подземной фильтрации

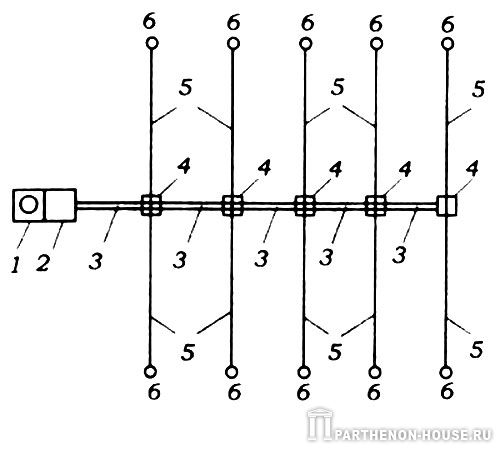

|

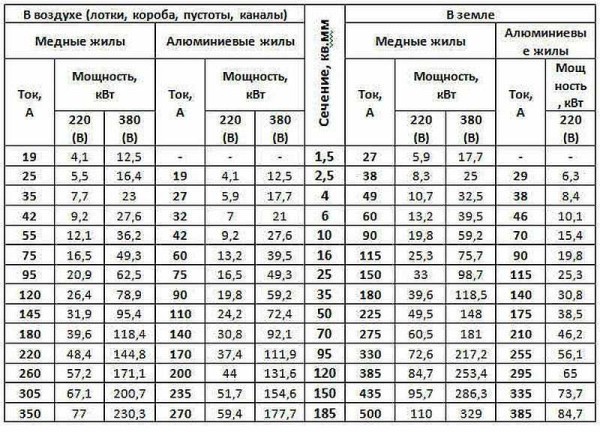

Распределительный трубопровод диаметром 100 мм прокладывается с уклоном 0,005. Оросительные и распределительные трубопроводы монтируются из асбестоцементных безнапорных или пластмассовых труб. В местах ответвлений оросительных труб на распределительном трубопроводе устраиваются смотровые колодцы.

При использовании трубопроводов диаметром 100 мм через каждые 15 м, а также в местах поворотов и присоединений на сети следует предусматривать смотровые колодцы круглые или квадратные в плане с бетонным лотком и стенками из сплошного глиняного кирпича, монолитного бетона или сборных железобетонных колец. При глубине колодцев до 0,8 м их диаметр или каждый размер в плане должен быть не менее 0,7 м, при большей глубине — 1,0 м. Колодцы должны перекрываться крышками с теплоизоляцией. На ответвлениях к оросительным трубам в бетонном лотке колодцев следует предусматривать пазы шириной 30 мм для регулирующих заслонок.

Оросительные трубы диаметром 100 мм должны иметь отверстия диаметром 5 мм. направленные вниз под углом 60 к вертикали и располагаемые в шахматном порядке через 50 мм. Под трубами предусматривается подсыпка слоем около 200 мм и шириной 250 мм из щебня, гравия или спекшегося шлака? при этом труба погружается в подсыпку на половину диаметра. Поля подземной фильтрации можно соорудить и без коллекторных колодцев. В этом случае звенья распределительной трубы диаметром 150 мм соединяют посредством тройников, обращенных вниз, к которым через угольник и подключают оросительные трубы в шахматном порядке. Для угольников и тройников подойдут чугунные канализационные фитинги.

Для притока воздуха на концах оросительных труб следует предусматривать стояки диаметром 100 мм. высотой которых 0.5-0.7 м, прикрытых сверху флюгарками.

Схематически автономная система канализации сточных вод с устройством поля подземной фильтрации представлена на рис.1.

|

|

|

Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации до жилого здания следует принимать равной 15 м.

Определение фильтрующей способности грунта

Положите кусок грунта в стеклянную банку с водой, разболтайте до однородности и дайте отстояться. Граница между песком и глиной будет видна. Если глины больше половины — это суглинок, если песка — супесь.

Для определения фильтрующей способности грунта в домашних условиях делают тест на водопроницаемость.

В слое грунта, где будет находиться дренаж, выкапывают лунку глубиной 30-50 см. и таких же размеров в плане. На дно лунки насыпают щебень толщиной 30 см. В лунку наливают воду чуть выше щебня и, подливая воду, поддерживают в лунке постоянный уровень. Сначала расход воды будет большим — вода впитывается в грунт. Примерно через час, скорость доливки воды падает и стабилизируется — начинается фильтрация. В течении второго часа после начала эксперимента, замеряют количество воды, подлитой в лунку для сохранения уровня — литров/час.

Замеряют размер лунки, вычисляют смоченную водой площадь поверхности лунки и, зная расход воды на доливку (л/час), путём нехитрых вычислений, определяют скорость фильтрации (поглощения) — литров в час через квадратный метр грунта — л/час*м2.

Необходимую площадь фильтрации на поле поглощения автономной канализации определяют. исходя из количества поступающих стоков и результатов теста, с трех — пяти кратным запасом.

Например, если

количество стоков для семьи из 4-х человек 0,6м3/сутки, или 600л/сутки / 24 час = 25 л/час;

скорость фильтрации грунта по результатам эксперимента 2 л/час*м2;

тогда, расчетная площадь фильтрации равна 25 л/час / 2 л/час*м2 = 12,5м2;

Принимаем с учетом 4-х кратного запаса площадь фильтрации 12,5м2 * 4 = 50м2.

Результат расчета: Таким образом, площадь фильтрации — слой щебня с дренами на нашем поле поглощения должен занимать площадь 50 м2.

Исходя из минимального расстояния между дренами 1,5 м., и максимальной длины дрены не более 20м, принимаем к исполнению поле поглощения в форме котлована размером 20 х 2,5 метра с двумя дренами по 20 м. каждая.

Аналогично определяют площадь фильтрующей поверхности колодца.

На земельном участке разные виды грунта располагаются слоями, друг под другом, на разной глубине. Необходимо определить водопроницаемость каждого слоя грунта до глубины 3 — 4 м. Имея результатам тестирования, легче выбрать способ и глубину заложения грунтового дренажа.

Например, если верхний слой грунта на участке глина, а на глубине более 2-3 м. грунт водопроницаемый, то следует рассмотреть возможность устройства фильтрующего колодца.

Что такое поле фильтрации и как его правильно организовать

Ещё на этапе планирования приобретения и установки септика стоит задуматься о создании системы очистки сточных вод, одним из которых является поле фильтрации.

Что такое поле фильтрации

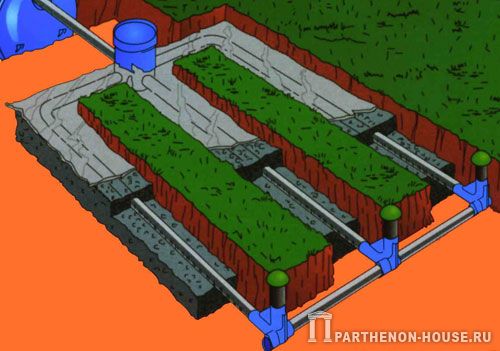

Поле фильтрации (подземный дренаж, поле рассеивания) – это вид водоочистного сооружения, специально отведенный и оборудованный участок земли, на котором осуществляется биологическая очистка сточных вод путем их фильтрации через слой грунта. Вот рисунок, на котором наглядно показан данный дренажный дачный септик.

Если описать в двух словах, то такой инфильтратор для дачного септика – это система оросительных труб-распылителей и дренажных канав, которые размещаются под землей. Вот схема поля фильтрации: 1-входная труба, 2-септик, 3-распределительная труба, 4-труба рассеивания.

Основные требования к организации дренажной системы

Для эффективного функционирования инфильтратора для септика необходимо знать и учитывать следующие нюансы:

- Уровень грунтовых вод (УГВ): высокий (0,5 метра от уровня земли), низкий (3 м от уровня земли) или переменный, который колеблется в зависимости от сезона.

- Также при выборе системы фильтрации определяется состав почвы – песок, глина, суглинок или торф.

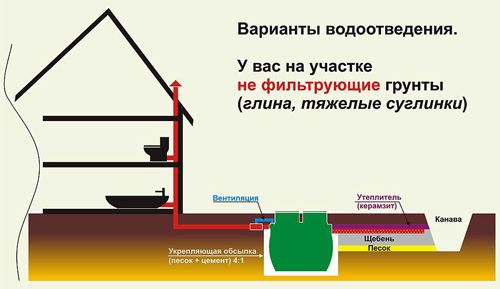

Сочетание этих двух факторов для Москвы и Московской области дает в основном следующий результат – высокий УГВ (80% территории) и различные виды грунта. В этом случае, а также при низком УГВ и глинистых или суглинистых почвах лучшим решением, как показывает практика, стало поле закрытой фильтрации.

- При суточном объеме сточных вод до 0.3 кубометра обычно используются фильтрующие колодцы, в остальных случаях – поле фильтрации.

- Рекомендуемая санитарно-защитная зона от дома до полей поземной фильтрации 5 — 10 метров.

- Размер поля фильтрации определяется путем деления суточного объема осветленных вод на водопоглощение 1 м² грунта.

- Оросительные труба укладывают немного выше уровня грунтовых вод, согласно п.3.44 МДС 40-2.2000 расстояние от поверхности земли до верхней части трубопровода составляет 0,3-0.6 м.

- Дренажный трубопровод Ø100 мм дополняется отверстиями Ø 5 мм, которые просверливают в шахматном порядке под углом 60° к вертикали каждые 50 мм. (п.3.36 МДС 40-2.2000)

Виды инфильтраторов для септика

Существуют много вариантов систем очистки осветленной воды:

Для песчаного или торфяного грунта, а также переменного УГВ — пластиковый колодец 400 мм, с помощью которого будет осуществляться дренаж сточных вод,

При высоком и переменном УГВ, песке, торфе или суглинке — колодец из бетонных колец,

Для низкого УГВ и таких видов почв, как песок и торф — заглубленный дренаж под септик,

При низком и переменном УГВ, песке, суглинке или торфе — колодец из бетонных колец для дренажа самотеком.

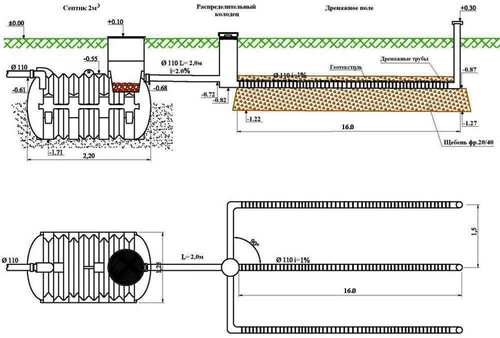

Поле фильтрации (пример для суглинка)

Выкапывается траншея, которая заполняется фильтрующим слоем щебёнки или керамзитом.

Далее укладывается полипропиленовая ткань — в ней размещаются трубы с отверстиями (глубина размещения – не более 60 см),

Дренажные трубы укладываются под уклоном в 1-2° от распределительной трубы

Слой щебенки (а лучше керамзита, который предохраняет трубы от замерзания и не спрессовывается) заворачивается полипропиленовой тканью- она защищает систему от засорения и не даёт керамзиту смешиваться с грунтом.

Готовое поле засыпается почвой, ранее выкопанной из котлована.

Нередко дренажный монтаж подразумевает также наличие насоса для отвода жидкости за территорию участка.

Заглубленный дренаж под септик

К основной глубине котлована под септик выкапывается дополнительно 300 мм,

Дно котлована его стены выстилаются геотекстилем,

Дренажная труба, подсоединенная к тройнику, укладывается на дно и засыпается щебнем или керамзитом.

Сверху труба заворачивается геотекстилем, после чего к тройнику подсоединяется вентиляционная труба.

Поле фильтрации – естественный дренажный фильтр, способный очищать большие объемы сточных вод и не требовательный к окружающей среды. Кроме того, при такой очистке стоков не требуется применение бытовой химии, но для эффективного функционирования рекомендуется замена фильтрующих слоев каждые 10-15 лет (периодичность зависит от интенсивности использования).

Как должна выглядеть схема фильтрационного поля

Первое, что должно быть сделано перед началом работ – это схема дренажа для септика.

Она представляет собой графическое изображение самой конструкции, отображает особенности ее расположения.

Схема должна содержать следующие данные:

Схема дренажного поля для септика

- изображение расположения поля по отношению к самому септику, а также любым постройкам, имеющимся на участке;

- размеры самого поля фильтрации;

- количество и размеры траншей;

- диаметр, длина и показатели уклона труб;

- данные о материалах, используемых для обустройства подушки под трубы, а также показатели толщины каждого слоя;

- места установки вентиляционных труб;

- место отведения очищенной воды.

Что касается расположения, то, обустраивая поле фильтрации для септика своими руками, нужно помнить, что оно не должно располагаться ближе чем в 30 метрах от любых источников воды, например, колодцев, а также не ближе 3 метров от сада или огорода.

Размер поля, длина труб и количество траншей определяется объемом септика и скоростью переработки стоков, а также особенностями грунта.

Поле фильтрации септика

Важно! На песчаном грунте на 1 метр оросительной трубы может приниматься нагрузка до 30 литров в сутки. На супесчаном грунте – только 15 литров

Суглинки будут впитывать еще меньше воды, требуя дополнительного удлинения трубы.

На песчаном грунте на 1 метр — нагрузка до 30 литров в сутки

Глубина траншеи должна рассчитываться с учетом того, что ее дно не может быть ближе, чем на 1 метр к уровню залегания грунтовых вод.

Обычно она составляет около 2 метров. Ширина траншеи может варьироваться в зависимости от количества труб в пределах 5-10 метров.

Устройство поля фильтрации

Обычно для обустройства поля рассеивания для септика своими руками используют перфорированные трубы диаметром 11-15 см.

Они должны быть уложены с одинаковым уклоном – 1,5 см на каждый метр трубы. На каждые 5-7 метров изделия нужно устанавливать вентиляционный стояк.

Труба дренажная перфорированная

Для подушки под трубы понадобится песок фракцией до 10 мм, щебень фракцией 20-40 мм. Также необходимо приобрести геотекстиль, который будет защищать трубы от мороза, обеспечивать дополнительную очистку стоков.

Песок фракцией до 10 мм и щебень фракцией 20-40 мм

Проектирование

Прежде чем начинать строительство полей аэрации своими руками, необходимо произвести расчет и составить проект.

Выбор места

Очень важно правильно выбрать место для размещения полей аэрации. Основные требования:

- место доочистки стоков должно располагаться на максимальном удалении от места, где производят забор питьевой воды. Оптимальное расстояние зависит от степени проницаемости грунта. Чем выше проницаемость, тем большее расстояние должно отделять точку водозабора от места доочистки;

- от места доочистки до фундамента жилого дома должно быть не менее 6 метров, до фундаментов хозяйственных построек – 1 метр;

- необходимо удалить место доочистки стоков от места высадки плодовых деревьев и кустарников, иначе растения могут погибнуть от повышенной влажности;

- нельзя располагать дренажное поле в непосредственной близости от забора с соседним участком, минимальное расстояние должно быть более метра;

- нельзя размещать площадки фильтрации в местах, где планируется поезд машин.

Как определить длину?

При проведении расчетов необходимо учитывать такие характеристики, как:

- производительность септика;

- качество грунта;

- уровень расположение грунтовых вод.

Приведем пример расчета, чтобы было понятнее, как действовать. Условия задачи:

- уровень залегания грунтовых вод – более 2 метров;

- грунт – песок;

- производительность установки – 2000 литров в сутки.

Алгоритм действий:

- по специальным таблицам определяем среднегодовую температуру в местности строительства;

- далее опять же по таблицам определяем нагрузку на метр трубы. К примеру, при залегании почвенных вод ниже 2 метров и среднегодовой температуре менее 6 градусов, нагрузка равна 20;

- теперь можно легко рассчитать длину трубы, которую должно иметь наше дренажное поле. Для этого делим значение производительности на найденную по таблицам нагрузку. В нашем примере: 2000 / 20 = 100 метров;

- для определения оптимальной длины необходимо использовать поправочный коэффициент, он зависит от наличия подсыпки и составляет от 1,2 до 1,5. Так, при наличии подсыпки составит 100 / 1,2 = 83,3 метра.

Этапы фильтрации

Чтобы вы могли понять, как действует система автономной канализации с септиком и фильтрационным полем, мы опишем этапы фильтрации стоков:

- Сначала сточные воды по системе канализации попадают из дома в первую камеру септика. Здесь на дне отсека собирается осадок из твёрдых составляющих стоков и происходит первичная переработка.

- Когда высота жидких стоков в первой камере достигает перелива, предварительно очищенные и осветлённые воды переливаются во вторую камеру, где они подвергаются биологической переработке бактериями, расщепляющими органические соединения.

- Потом стоки поступают в третью камеру, на дне которой выпадает осадок из взвешенных частиц (активный ил). После этого очищенные воды попадают в распределительный колодец, а оттуда на поля фильтрации.

Как должно быть устроено поле фильтрации?

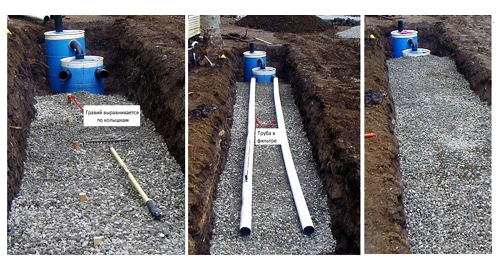

Поле фильтрации состоит из нескольких траншей, в которых укладывают трубы-распылители. Предварительно на дно котлована насыпают слой гравийно-песчаной смеси, толщина которого должна быть не менее одного метра.

Затем поверх него засыпается щебень, в толще которого идут трубы с отверстиями. Щебеночный слой застилается геотекстильным материалом, защищающим проложенные дренажные трубы от засорения. Далее траншеи засыпают грунтом, который был выкопан ранее с данного участка. Для прокладки трубопровода в полях фильтрации выбираются жесткие перфорированные канализационные или дренажные трубы. Бытовые стоки проходят сквозь песчаный фильтр, при этом очищаются от всех оставшихся примесей.

Укладка перфорированных труб с вентиляционными стояками на концах проводится на слой щебня и песка

Существует несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать при устройстве поля фильтрации:

- нельзя располагать подобное сооружение в непосредственной близости к источнику питьевой воды и к жилому зданию (минимальное расстояние – 15 метров);

- песчаная прослойка, служащая фильтром, должна находиться ниже уровня промерзания грунта в данной местности;

- запрещено укладывать перфорированные трубы на расстоянии менее метра до уровня залегания грунтовых вод;

на концах труб-распылителей монтируют вентиляционные стояки, чтобы отводить неприятные запахи в атмосферу.

Расчёт фильтрационного поля

Если вы сооружаете очистное сооружение своими руками, то произвести правильный расчёт поля фильтрации вы можете с учётом следующих параметров:

- Протяжённость трубопровода зависит от типа грунта и производительности локального очистного сооружения. Так, при объёме септика от 1,5 до 15 кубов протяжённость труб для песчаных грунтов может быть в пределах от 1 до 10 м, для супесей – от 1 до 15 м, для суглинков – от 2 до 20 м.

- На перепад высоты трубопровода влияет длина капилляра. Например, при длине капилляра 0,01 м перепад высоты составляет 0,12 м, а при длине капилляра 0,1 м перепад высоты равен 1,198 м.

- На протяжённость дренажного трубопровода существенное влияние оказывает диаметр трубы. Чем меньше размеры её сечения, тем длиннее должен быть трубопровод.

- В зависимости от типа грунта выбирается нагрузочная способность труб для дренажа.

Пример расчёта труб орошения мы произведём для фильтрационного поля, устройство которого будет выполняться на песчаных грунтах для септика производительностью 1 м³/сут при глубине прохождения грунтовых вод 2 м. Протяжённость дренажного трубопровода рассчитываем так:

- Находим среднегодовую температуру в регионе. Допустим, она равна -30°С.

- По специальной таблице определяем нагрузку на погонный метр труб при глубине прохождения грунтовых вод равной 2 м и указанной среднегодовой температуре. Эта величина равна 20.

- Далее 100 литров (объём однокубового септика) нужно разделить на 20. Мы получим 50. Это примерная протяжённость труб поля фильтрации.

- Нагрузку на дренаж принимаем по таблице. Она равна 1,2-1,5 при условии использования грунтовой подушки.

- Теперь 50 нужно разделить на коэффициент равный 1,2. Получим 41,7. Это искомая протяжённость трубопровода для данных условий использования.

Особенности инфильтратора для септика

На фото инфильтратор для септика

Инфильтратор для септика является последним звеном в домашней системе отвода стоков, через которое вода утилизируется в почву. Его устанавливают после септика, очищающего стоки только на 60-75%.

Сливать достаточно грязную жидкость в почву нельзя, т.к. бактерии загрязнят ее. Степень очистки указывается производителем в паспорте изделия, поэтому пользователь может самостоятельно решить вопрос об использовании устройства. Рекомендуется доочищать стоки после септиков Юникос, Танк, Тритон-мини.

Инфильтратор для септика устанавливается на небольших участках, на которых не хватает места для организации полноценных полей фильтрации.

Если в локальной канализации есть мощное устройство для переработки грязной воды, например, станция биологической очистки, грунтовый фильтр не требуется. Подобные системы оснащены компрессорами, подающими в емкость свежий воздух. Благодаря постоянно поступающему кислороду органические вещества разлагаются почти на 100%. Однако такие септики стоят очень дорого, и не каждый пользователь решится их приобрести. Поэтому большой популярностью пользуются накопители попроще, без принудительной вентиляции. Содержимое в них не перемешивается, и разложение органики происходит втрое дольше, чем в станции глубокой биологической очистки. Чтобы добиться желаемого результата, осветленную жидкость направляют на грунтовые фильтры. Инфильтратор для септика является одним из видов доочистителей и выступает, по сути, горизонтальным дренажным колодцем.

Изделие имеет очень простую конструкцию — это короб без основания с фланцами для подсоединения труб подвода жидкости из накопителя и вентиляции. Корпус обычно изготавливают из прочного пластика с ребрами жесткости. Внешне он выглядит как опрокинутый большой таз или корыто. Доочистка происходит в слое песка и щебня, насыпанном под устройством. Он служит также основанием конструкции. После прохождения через грунтовый фильтр вода выводится в почву на глубину не более 1,5 м.

Инфильтратор для септика функционирует по такой схеме:

- Вода из последнего отсека накопителя поступает самотеком по трубе в доочиститель.

- Внутри короба оставшаяся в стоках грязь вступает в реакцию с кислородом и разлагается на составные части. Этот процесс называют нитрификацией сточных вод.

- Образовавшиеся газы выводятся наружу через вентиляционное отверстие, а жидкость просачивается сквозь грунтовый фильтр, в котором происходит процесс денитрификации — окончательной очистки стоков от примесей.

Схема септика с инфильтратором

Существует несколько видов инфильтраторов для септика. Рассмотрим их особенности детальнее:

- Изделия заводского производства. Это небольшие устройства размером примерно 1,2-1.8 на 0,8х на 0,5 м, имеющие форму трапеции, у которой основание занимает меньшую площадь, чем верхняя часть. Все они имеют свои особенности, позволяющие пользователю выбрать изделие для конкретного случая. Например, модель «Тритон» продается как отдельная единица для накопителей любого типа. Изделие часто называют инфильтратором для септика Танк, т.к. входит в комплект поставки септика. Устройства обладают большой прочностью и выдерживают значительные нагрузки. Инфильтраторы септика Танк выпускаются в различных исполнениях и отличаются областью применения — для каждого типа грунта существует своя модель. Если неправильно выбрать устройство, его эффективность снизится на 30%.

- Самодельные конструкции. Для участков с глубоким залеганием подземных вод можно сделать доочиститель из бетонных колец. Горизонтальные изделия, повторяющие заводские формы, собирают из металла. Простейшие изделия для грунтовых фильтров можно изготовить из пластиковой трубы большого диаметра, желательно гофрированной.

- Инфильтрационные тоннели. Это разновидность инфильтраторов для септиков, в которых вода вытекает вниз и в бок через специальные отверстия. Внешне они напоминают ангар. Короба продаются секциями, которые можно подсоединять друг к другу и создавать конструкции неограниченной длины. Такие доочистители предназначены не только для утилизации канализационных стоков, но и для осушения участка. Для дач и загородных домов рекомендуются инфильтрационные тоннели «Граф 300», «Stormbox», «Биоэкология».

Характеристики наиболее востребованных инфильтраторов для септиков приведены в таблице:

Септик своими руками

Альтернативный вариант септика промышленного производства – построить его своими руками. Для изготовления подойдет практически любой строительный материал: кирпич, бетонные кольца, еврокубы и пр. Главное, чтобы материал был долговечным, прочным и безопасным для окружающей среды. Один из простых вариантов – септик из бетонных колец.

Технические характеристики:

- кольца бетонные стандартные — 4-5 штук;

- размер колец – от 0,7 до 2 м;

- вес — от 600 кг;

- стандартная глубина колодца – 4 м;

- глубина залегания канализационной трубы – ниже 1,4 м (средняя глубина промерзания почвы);

- уклон канализационной трубы – 2 см на 1 м;

- глубина залегания септика – 1,2-1,5 м;

Устанавливается минимум два колодца. Можно больше, если планируется сбрасывать большой объем сточных вод или повысить степени очистки. Если устанавливается три колодца, то выбирается одна из двух схем:

- 2 отстойника и 1 фильтрационный колодец;

- 1 отстойник, 1 аэротенк, 1 фильтрационный колодец.

Монтаж колодцев для септика

Установка колец осуществляется с помощью автокрана в заранее подготовленный котлован. Дно котлована предварительно заливают бетоном. Как вариант можно использовать в качестве нижней секции колодца кольцо с глухим дном.

Стыки между элементами заполняются цементом и смолой. Промежутки между стенками колодца и грунтом – глиной.

Переливы между колодцами выполняются в виде буквы «П» или «Н». Такая конструкция позволяет забирать воду более с глубокой части отстойника, где она более светлая, так как плотные взвеси остаются в верхней части стоков.

Для изготовления перелива потребуется обрезки канализационной трубы и фасонные элементы: тройники и отводы-углы. Трубы из гибкого материала использовать нельзя. Это нарушение правил природопользования.

Стыки колодцев герметизируют мастикой на битумной основе либо любым другим герметиком. Это обеспечит защиту окружающей среды от заражения.

Из отстойника сливные стоки направляются в фильтрационный колодец. Его отличие от обычного – отсутствие бетонного дна. Его засыпают фильтрационным слоем, состоящим из песка и щебня. Другой вариант – очистка на полях фильтрации.

Как сделать фильтрационное поле?

Поле фильтрации – участок земли, приспособленный в качестве водоочистного сооружения. Канализационные и прочие сточные воды распределяются по нему посредством системы труб-распылителей. Трубы закладывают в предварительно вырытые траншеи на фильтрующую подушку из щебня, песка и гравия.

Поле фильтрации должно быть максимально удалено от источников воды, плодоносящих деревьев и кустарников, чтобы предотвратить заражение вредными веществами грунтовых вод и почвы. Норматив – не менее 30 м.

Средний срок функционирования дренажной системы составляет 7 лет. По его истечению траншеи вскрываются, чтобы прочистить трубы и полностью заменить слои из песка, щебня и грунта.

Глубина залегания фильтрующих слоев зависит от глубины промерзания почвы в данном регионе. В среднем грунт промерзает до 1,4 м. Если фильтрационные слои окажутся в промерзающем слое, зимой они замерзнуть и работа поля нарушится.

Структура фильтрационного поля:

- 10 см хорошо дренированного грунта.

- 10 см песка. В песчаном слое прокладывают трубы с отверстиями по схеме. Такое расположение равномерно распределяет стоки по фильтрационному полю.

- 40 см щебень.

- Геотекстильный материал. Он защищает трубы от заморозков и засорения.

- Все поле засыпается землей.