Глубина фундамента

Содержание:

- От чего зависит глубина закладки?

- Определение глубины заложения фундамента.

- Закладка ленточного фундамента

- Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

- Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

- Глубина промерзания, методы определения

- Залегание грунтовых вод

- Определение величины заглубления

От чего зависит глубина закладки?

К факторам, влияющим на глубину закладки основания, относятся:

- Уровень подземных вод,

- Состав грунта,

- Уровень промерзания почвы,

- Общая нагрузка от здания.

Уровень подземных вод

Основание ленточного фундамента должно располагаться над уровнем залегания подземных вод минимум на 0,5 м. Более близкое расположение затруднит обустройство цокольного этажа и подвала, кроме того, фундамент будет постоянно отсыревать и разрушаться под воздействием влаги.

Если глубина залегания грунтовых вод 2 м и меньше, дополнительно потребуется устройство дренажа. Если уровень подземных вод больше 2 м, на глубину заложения фундамента это не влияет.

Чтобы самостоятельно определить уровень залегания водоносного слоя на участке, нужно сделать при помощи садового бура несколько скважин глубиной от 2 до 2,5 метров. Самое оптимальное время для этого – ранняя весна, когда вода поднимается до максимальной отметки после таяния снега.

Через 2-3 дня можно выполнить замеры в скважинах и узнать, насколько высоко проходит водоносный слой. Если по прошествии этого времени дно и стенки остались сухими, подземные воды учитывать при закладке фундамента не нужно.

Тип грунта

Плотность и состав почвы имеют первостепенное значение при расчетах, ведь от этого зависит степень просадки фундамента и его прочность. Все грунты делят на следующие типы:

- Скалистый. Скалистый грунт не подвергается пучению, не оседает, не накапливает влагу. Ленточный и монолитно ленточный фундамент на таких грунтах заглубления не требует,

- Крупнообломочный. Крупнообломочный тип почвы состоит из гравия, камней и щебня, а пустоты между ними заполняет глина или песок. В этом случае минимальная глубина закладки составляет 45-50 см,

- Глинистый. Глинистые почвы относятся к пучинистым, они глубоко промерзают, долго удерживают влагу, дают неравномерную усадку. Глубина заложения на глинистом грунте не должна быть меньше 75 см,

- Песчаный. Песчаный грунт отличается повышенной подвижностью, поэтому при закладке фундамента углубление производят до твердой почвы. Максимальное значение равняется 2,5 м,

- Чернозем. Чернозем для строительства непригоден, а потому при закладке фундамента слой чернозема обязательно снимают до твердого основания.

Уровень промерзания

При низком залегании водоносного слоя глубина закладки фундамента равна ½ значения промерзания, но только на слабопучинистых и твердых грунтах. То есть, если земля промерзает на глубину 1,5 м, траншею под фундамент роют на глубину 75 см.

На пучинистых почвах глубина закладки должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания. Недостаточно заглубленный фундамент деформируется под воздействием силы пучения, на нем появляются трещины, затем происходит разрушение конструкции. Правильно определить глубину промерзания почвы в отдельном регионе поможет таблица:

Какой должна быть глубина заложения ленточного фундамента: основные положения, расчеты Точность расчетов при закладке ленточного фундамента является залогом долговечности и надежности постройки. Одна из основных величин – глубина заложения, расчётная величина оказывающая влияние на проектные работы. Чтобы правильно ее рассчитать, необходимо знать, какие факторы влияют на данный параметр. Для этих вычислений есть простые формулы, поэтому определить нужную глубину закладки фундамента сможет и неспециалист.

Определение глубины заложения фундамента.

В данной статье мы рассмотрим расчет глубины заложения фундамента для частного дома, согласно указаниям СП «Основания зданий и сооружений».

Важность инженерно-геологических изысканий бесспорна, но для многих частных застройщиков эта процедура является дорогостоящей. Наши статьи будут ориентированы на людей, которые в силу каких-либо причин не могут себе позволить нанять геологов и проектировщиков, но желающих на готовых примерах разобраться с расчетами оснований, а также других элементов своего будущего дома

Определить глубину заложения фундамента в г.Москва. Рассмотрим несколько вариантов: неотапливаемый дом; отапливаемый дом без подвала с температурой в помещениях 20 о С и отапливаемый дом с неотапливаемым подвалом.

1. Первым делом нам нужно определить нормативную глубину сезонного промерзания грунтов (dfn ), в метрах, которая определяется по формуле:

где d0 — величина, в метрах, для:

— глин и суглинков — 0,23

— мелких и пылеватых песков, супесей — 0,28

— песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,3

— крупнообломочных грунтов — 0,34

Для неоднородного сложения грунтов d0 определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.

Mt — коэффициент, равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по таблице 5.1 СП «Строительная климатология»

Тогда нормативная глубина промерзания для Москвы, где преобладают глины и суглинки, составит:

dfn =0,23 √22,9= 1,1м

Если вы не знаете, какие грунты залегают на вашем участке, то возьмите обычный ручной бур, который продается в строительных магазинах, и пробурите 1 отверстие в центре, а лучше 4 по углам будущей постройки. В основном на территории РФ встречаются именно пучинистые суглинки и глины. В СНиПе 1962 года не было величины d0. вместо него было одно значение 23см, т.е. 0,23 метра, поэтому не будет грубой ошибкой, если вы примете именно ее.

2. После того, как определили нормативную глубину промерзания, необходимо вычислить расчетную глубину промерзания (df ).

Для этого используется формула:

kh для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых зданий равен 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой. В нашем случае годовая температура +5,4 о. Если у вас будет отрицательная годовая температура, то расчетную глубину промерзания для неотапливаемых зданий необходимо определять по СНиП «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах».

kh для отапливаемых зданий определяется по таблице:

Примечание: В отапливаемых зданиях с холодным подвалом с отрицательной среднезимней температурой kh =1

Считаем расчетную глубину промерзания:

— неотапливаемое в зимний период здание df = 1,1*1,1= 1,21м. Округляем в большую сторону и принимаем df =1,25м

— отапливаемое здание без подвала, с полами по утепленному цокольному перекрытию: df = 0,7*1,1= 0,77м. Принимаем df =0,8м

— отапливаемое здание с холодным подвалом с отрицательной температурой df = 1*1,1= 1,1м. Принимаем 1,1м.

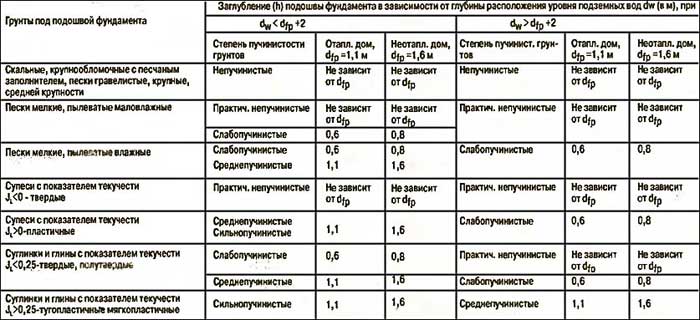

3. Определяем глубину заложения фундамента по условиям недопущения морозного пучения по таблице ниже, в зависимости от расположения уровня грунтовых вод (УВГ).

Грунты под подошвой фундамента

Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения подземных вод dw. м, при

Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности

не зависит от df

не зависит от df

Пески мелкие и пылеватые

Супеси с показателем текучести IL <0

Суглинки, глины, а также крупнообломочные с глинистым заполнителем при показателе текучести грунта или заполнителя IL ≥0,25

Так как без инженерно-геологических изысканий мы не можем знать глубину расположения грунтовых вод, то принимаем наихудший вариант: не менее df

Соответственно, для неотапливаемого здания d=1,25

Как рассчитать глубину заложения фундамента.

Для отапливаемого здания без подвала с полами по утепленному перекрытию d=0,8м

Для отапливаемого дома с холодным подвалом d=1,1м

После определения глубины заложения фундамента переходим к расчету оснований по второй группе предельных состояний — по деформациям. Об этом будет написана отдельная страница. Чтобы не пропустить выход новой статьи, подпишитесь на рассылку.

Закладка ленточного фундамента

Для закладки ленточного фундамента вовсе не нужно рыть целиком котлован, достаточно лишь ограничиться траншеями под фундаментные блоки. При этом качество фундамента никак не зависит от выбранного подхода. Основную нагрузку от здания берет на себя грунт, и чем плотнее он будет, тем лучше для строения в целом.

Рис.: Ленточный фундамент глубокого заложения

Практическим работам по закладке ленточного фундамента должен предшествовать этап проектирования основания. Расчет фундамента предполагает выявления требуемой глубины его заложения, которая определяется на основании глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод, геодезии строительной площадки и технических характеристик возводимого здания.

Работы по закладке ленточного фундамента на большую глубину выполняются в следующей последовательности:

Подготовка строительной площадки;

Место строительства очищается от поверхностной растительности, снимается плодородный слой почвы на глубину 10-20 см (одного штыка лопаты). При необходимости производится выравнивание участка.

Разметка;

Разметка будущего ленточного фундамента начинается с отметки несущей стены здания, затем отмечаются перпендикулярные стены и проверяется правильность прямых углов по методу Египетского треугольника. Фундаментная лента отмечается как по внешнему, так и по внутреннему контуру.Рис.: Схема проверки углов фундаментной разметки

Земляные работы;

Ручным либо механизированным методом выполняется рытье траншеи под фундамент. Поскольку глубина траншеи достаточно большая, рытье может сопровождаться осыпанием ее стенок.

Рис.: Схема укрепления стенок траншеи

| Совет эксперта! Чтобы избежать осыпания грунта стенки траншеи укрепляются щитами из фанеры либо ДВП, которые устанавливаются с помощью горизонтальных распорок. |

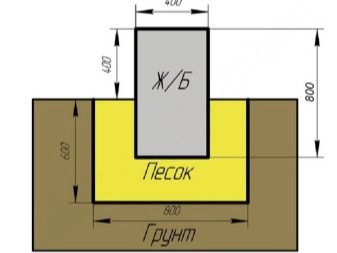

Отсыпка уплотняющей подушки;

Для создания уплотняющей подушки используется песок и мелкофракционный гравий либо щебень. Толщина слоев одинаковая, как правило, она составляет 10-15 сантиметров. Песок идет первым слоем, после засыпки он поливается водой и тщательно утрамбовывается.

Создание опалубки;

Опалубка под заливку бетоном выполняется из струганных досок толщиною 2-3 сантиметров. Доски соединяются посредством вертикальных планок и скрепляются гвоздями либо саморезами.

Важно! Высота опалубки должна быть больше глубины траншеи, поскольку фундаментная лента также будет формировать цоколь дома. Рис.: Схема опалубки для ленточного фундамента После монтажа опалубка изнутри застилается гидроизоляционным материалом, который нужен для предотвращения вытекания бетона в щели между досками

Рис.: Схема опалубки для ленточного фундамента После монтажа опалубка изнутри застилается гидроизоляционным материалом, который нужен для предотвращения вытекания бетона в щели между досками.

Армирование;

Для армирования ленточного фундамента используется двухконтурный армокаркас, состоящий из вертикальных прутьев и горизонтальных перемычек.

| Совет эксперта! Толщина стержней арматуры для вертикального контура должна составлять 12-14 мм, для вертикальных соединительных элементов может использоваться гладкая арматура диаметром 8-10 мм. |

Рис.: Схема армокаркаса для ленточного фундамента

Соединяется армокаркас с помощью вязальной проволоки либо сварки. Более предпочтительным является первый вариант, поскольку при сварном соединении конструкция теряет эластичность и бетонная лента хуже сопротивляется изгибающим нагрузкам.

Бетонирование;

Заливка ленточного фундамента выполняется одномоментно либо послойно (при условии, что новая порция бетона будет выливаться до схватывания предыдущего слоя). Для заливки используется тяжелый бетон из цемента М300-М400.

Рис.: Бетонирование ленточного фундамента глубокого заложения

Обязательным является уплотнение бетона с помощью виброуплотнителей либо штыковки арматурными прутьями.

| Совет эксперта! Если строительство ведется в теплое время года, созревающий бетон необходимо укрыть клеенкой и регулярно увлажнять, поскольку при пересыхании бетона поверхность фундаментной ленты может покрыться микротрещинами. |

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

- При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.

- Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.

- Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость. Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем

Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила

Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.

Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью.

Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.

Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.

Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.

Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.

Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.

Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.

На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.

Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:

- пески – 0,8-1 м

- супеси 1 – 1,5 м

- суглинки 2 – 2,5 м

- глины 2,5 – 3,5 м.

При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.

Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.

Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.

Глубина промерзания, методы определения

При определении глубины заложения подошвы фундамента важную роль играет правильное определение нормативной глубины промерзания для данного района строительства. Проектные организации, для облегчения расчётов, пользуются картой с нанесёнными изотермическими линиями или таблицей, в которой указаны значения нормируемой глубины промерзания для крупных городов, регионов России.

Нормативную глубину промерзания в районе строительства ленточного фундамента можно посчитать самостоятельно по эмпирической формуле (5.3 СП 22.13330.2016) справедливой для районов с промерзанием 50 лет), степень ответственности, капитальность (ГОСТ 27751). Немалую роль в проектировании играет:

- отсутствие выше грунтов, способных нести расчётную нагрузку,

- необходимость устройства подвала для проводки коммуникаций,

- нахождение рядом крупных объектов, способных изменить расположение и свойства грунтов за время эксплуатации,

- повышенная сейсмичность.

Привязка таких зданий производится на основе глубоких инженерных расчётов с учётом правил и требований СП 22.1330.2016, с применением необходимых мер защиты фундамента от пучения, подземных и паводковых вод.

Применяемые виды защиты:

- утепление, позволяющее сохранять температуру фундамента и предотвращать обмерзание,

- дренаж на уровне основания подошвы перфорированными трубами для отвода подземных и талых вод,

- несъёмная опалубка,

- утеплённая отмостка расчётной ширины,

- утепление цоколя,

- укрепление грунтов инъекцией цементного раствора при необходимости.

Залегание грунтовых вод

Расчет глубины фундамента невозможен без определения уровня воды. Рассматривая ленточный либо столбчатый фундамент, он в любом случае страдает от осадков. Также учитывается сложность прокладки коммуникаций. Строители пытаются решить проблему в отдельных зонах путём установки дополнительной подошвы. Под землей вода залегает на различном углублении, поскольку существует классификация вод:

- грунтовые;

- артезианские;

- почвенные;

- минеральные.

Строителей в большой степени интересуют почвенные и грунтовые воды. Они находятся на глубине 3-5 метров. В следствии выпадения осадков, жидкость может смещаться, подыматься на поверхность либо опускаться. Основная сила — гравитационное воздействие. На среднюю отметку грунтовых вод влияет количество выпавшего снега. После зимнего периода активно происходит процесс таяния. Помимо возможного разрушения фундаментов, наблюдаются загрязнения жидкости.

Межпластовые воды также оказывают воздействие на фундамент, поскольку заключены в водоупорных слоях земли. Данный показатель является постоянным, водоносный горизонт не изменяется в зависимости от сезона. Межпластовые воды находятся под давлением, могут быть статичными либо циркулирующими.

Чтобы узнать точный показатель, используется бур диаметр от 6 дюймов. Порой требуется сделать скважину с углублением более 3 метров. Ситуация упрощается, если поблизости находится колодец. В таком случае достаточно просто опустить канат либо ленту.

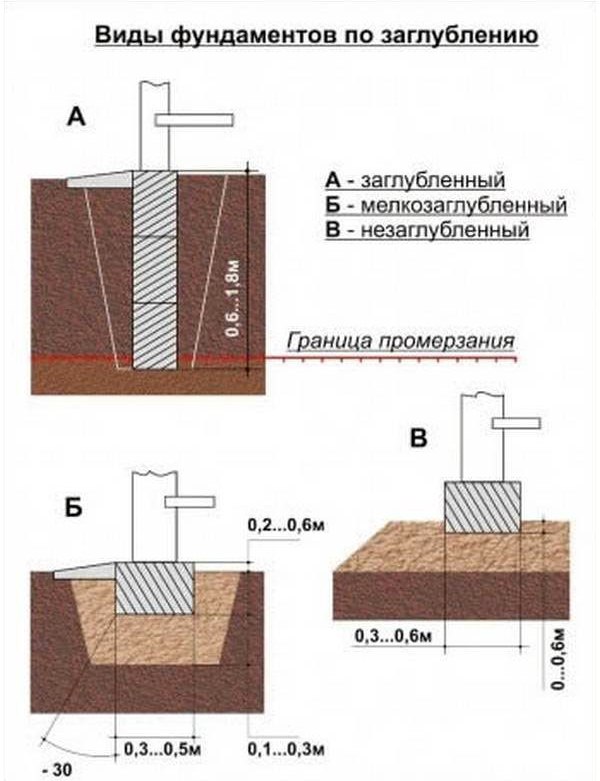

Определение величины заглубления

При строительстве дома возникает вопрос: как определить глубину заложения? Для заглубленного фундамента существует следующее правило: она должна быть на 20-30 см больше глубины промерзания и на 50-60 см меньше глубины расположения подземных вод. На выбор величины параметра мало влияют конструкционные и эксплуатационные нагрузки.

Мелкозаглубленный фундамент имеет заглубление порядка 35-50% от глубины промерзания. Этот вариант характерен для монолитной плиты в любом грунте, а также ленточного или столбчатого фундамента при строительстве на малопучинистых грунтах.

Расчет глубины фундамента проводится с учетом нагрузок от сооружения и несущей способности грунта. Глубина промерзания также вносит свои коррективы, но путем практических рекомендаций.

Формула для расчета

Как рассчитать глубину заложения фундамента под дом? Расчет осуществляется согласно СП 22.13330.2011 по формуле.

Формула расчета глубины промерзания

Н = Hi√Mt

- Н – глубина промерзания,

- Hi – нормативная глубина промерзания определенного типа грунта,

- Mt – среднемесячная минусовая температура в зимний период.

Значение Hi составляет:

- 23 см в глинах,

- 28 см в песчанике пылевого типа,

- 30 см в крупнозернистом песчанике,

- 34 см в каменистых грунтах.

Пример

Рассмотрим строительство сооружения на глиняных почвах и в Московском регионе. Для Москвы характерны средние температуры: декабрь – минус 10, январь – минус 16, февраль – минус 18⁰C. Тогда рассчитываем глубину промерзания: Н= 0,23√(10+16+18)= 1,1 м.

Корректировка производится с учетом коэффициента влияния теплового режима сооружения m. Его значение устанавливает СНиП 2.02.01-83 и СП 25.13330 с учетом среднесуточных температур, поддерживаемых в помещении.

В указанных документах можно по таблице уточнить m для зданий с различным режимом проживания, разной конструкцией напольного перекрытия, с учетом наличия утеплений и подвала.

Для дома с утепленным цоколем в Московском регионе при среднесуточной температуре в помещении 10-12⁰C можно принять m=0,9.

Окончательно, расчетное промерзание составит: Н х m = 1,1 х 0,9 = 0,99 м.

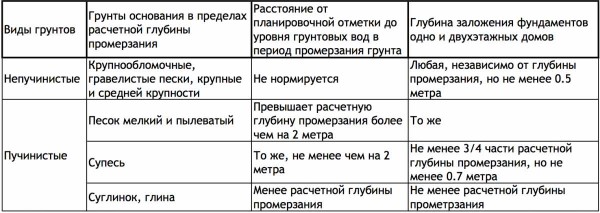

Глубина заложения фундаментов в соответствии с требованиями таблицы 2 СНиП 2.02.01-83*

Глубина заложения фундаментов в соответствии с требованиями таблицы 2 СНиП 2.02.01-83*

Далее необходимо учесть расположение подземных вод. Если они располагаются на глубине более 3 м, то глубина заложения фундамента должна быть не менее глубины промерзания.

С учетом рекомендаций принимает, заглубление равным Н+0,3 м, т.е. 1,3м. Эта глубина должна обеспечить надежность и долговечность ленточного или столбчатого фундамента.

Минимальные и максимальные значения

Для заглубленного фундамента минимальное заглубление равно глубине промерзания грунта, а максимальная глубина заложения фундамента не должна достигать грунтовых вод минимум на 0,5 м.

Минимальное заложение мелкозаглубленного фундамента устанавливает СНиП 22.13330.2011 с учетом промерзания в такой зависимости:

- непучинистые почвы с промерзанием до 2 м или слабопучинистые грунты с промерзанием до 1 м – глубина заложения фундамента составляет не менее 0,5 м;

- при промерзании указанных грунтов в пределах 2-3 и 1-1-1,5 м, соответственно – 0,75 м:

- при промерзании более 3 м и в пределах 1,5-2,5 м, соответственно, – 1 м;

- при промерзании слабопучинистых грунтов на глубину более 2,5 м – 1,5 м.

Температура внутри дома позволяет корректировать заглубление мелкозаглубленного фундамента.

Приведенные минимальные значения рассчитаны на одноэтажные строения. При возведении 2-х этажного сооружения их следует удвоить. Более высокие здания на мелкозаглубленном фундаменте не возводятся.

При строительстве на высокопрочных грунтах (скальные выходы, крупнообломочные грунты) фундамент предназначен лишь для перераспределения нагрузок равномерно по всей площади.

Минимальная глубина заложения фундамента составляет 0,3 м. Аналогично выбирается заглубление для монолитного плитного фундамента.