Обозначение реле на электрической схеме

Содержание:

- Как работает электромагнитное реле?

- Основные характеристики

- Схемы подключения

- Преимущества и недостатки использования ЭМР

- Пускатель магнитный 9А катушка управления 220В АС 1НО+1НЗ LC1D

- Основные производители

- Основы исполнения привода

- Особенности монтажа

- Основные параметры электромагнитных реле.

- Простая схема подключения

- Принцип действия контактора

- РЕЛЕЙНЫЕ УСТРОЙСТВА С ЗАДЕРЖКОЙ НА СРАБАТЫВАНИЕ И ВОЗВРАТ

- Контакты реле.

- Как проверить электромагнитное реле

- Для чего нужно реле: область применения

- Выводы и полезное видео по теме

Как работает электромагнитное реле?

Электромагнитные реле различаются в зависимости от своего предназначения: исполнительные, промежуточные, приборы связи, защиты и автоматики. Самый распространенный тип этого прибора — якорный. Такое реле разделяется на 2 части:

- Воспринимающая сигнал. Состоит из катушки на стальном сердечнике, якоря (пластина из магнитного материала) и пружины.

- Исполнительная. Состоит из неподвижных и подвижных контактов.

Когда ток на катушку не поступает, якорь при помощи пружины удерживается на месте. А при поступлении сигнала магнит притягивается к сердечнику, при этом подвижный контакт соприкасается с неподвижным и происходит замыкание цепи. Если напряжение отключить, пружина снова притянет якорь в исходное положение и контакты разомкнутся.

Основные характеристики

Магнитное устройство обладает множеством характеристик. Самые важные его параметры следующие:

- Скорость действия. Это время, которое требуется на то, чтобы устройство сработало после подачи сигнала.

- Мощность срабатывания. Минимум, необходимый для начала действия.

- Управляемая мощность. Этой мощностью могут управлять контакты при коммутации.

- Величина тока срабатывания. Этот параметр называется уставкой.

- Ток отпускания. Это наибольшее значение тока, при котором чувствительная пластина начинает возвращаться в свою начальную точку.

Преимуществом является то, что контакты магнитного реле обладают небольшим сопротивлением, в отличие от коммутаторов, основанных на полупроводниках

Еще одно немаловажное достоинство заключается в том, что его металлические контакты способны выдерживать большие перегрузки в сети. К тому же реле может нормально выполнять свои основные функции даже при статическом электричестве

Не влияет на его работу и радиационное излучение.

Есть у него и некоторые недостатки. Во-первых, не очень быстро срабатывает. Во-вторых, часто выходит из строя. В-третьих, при коммутации цепи могут возникать помехи.

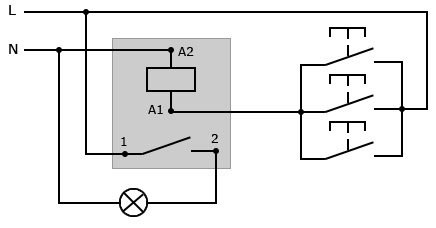

Схемы подключения

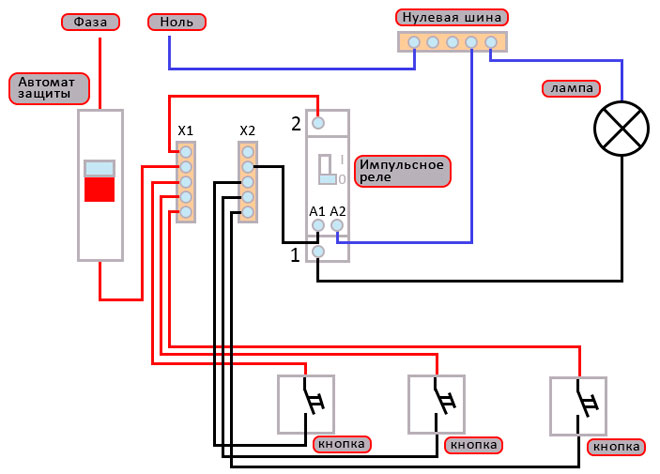

Импульсное реле очень часто используется с подключением нескольких выключателей с пружинным возвратом кнопки. Подключаться они должны параллельно друг к другу по всем требованиям.

Для организации схемы управления освещением следует подключить силовой провод к бистабильному реле. А выключатели между собой соединяются посредством проводка. Благодаря этому в дальнейшем есть возможность обесточить всю сеть, используя всего один выключатель.

Данный вариант популярен, так как упрощается монтаж. При этом надо рассчитывать характеристики точно: к примеру, поддержку светодиодной подсветки кнопок, чтобы сеть полноценно функционировала.

Чтобы было удобнее, можно проверять маркировку. Производители используют такие обозначения, как:

- А1-А2 – контакты катушки;

- 1-2 (или другие цифры) – количество контактов, замыкающихся или размыкающихся при работе бистабильного реле;

- ON-OFF – маркировка контактов, которые переводят реле в состояние выключения или включения (используется при монтаже центрального управления).

Преимущества и недостатки использования ЭМР

Основными аргументами в пользу использования в схеме управления электрическими цепями электромагнитного реле становится:

- стойкость к воздействию на сети импульсных перенапряжений;

- способность электроизоляции выдерживать до 5 кВ между контактами и управляющей катушкой;

- незначительное падение напряжения на контактах в замкнутом состоянии;

- возможность коммутации нагрузок до 4 кВт при размере менее 10 см³;

- низкие показатели тепловыделения;

- наличие гальванической развязки между контактной группой и цепями управления;

- сравнительно доступная стоимость.

Среди «минусов» такого технического решения стоит выделить ограниченный механический ресурс оборудования, высокое потребление тока, создание помех в момент срабатывания.

Пускатель магнитный 9А катушка управления 220В АС 1НО+1НЗ LC1D

- Код товара 9679521

- Артикул LC1D09M7

- Производитель Schneider Electric/TeSys

Интеллектуальные гелевые решения от компании Cellpack

Широкая линейка гелей Cellpack предлагает современные заливочные компаунды для защиты электрических и электронных компонентов при низком напряжении до 1 кВ

Реле времени астрономическое PCZ-527-1 от СООО Евроавтоматика ФиФ в ассортименте ЭТМ

Программируемое циклическое реле времени PCZ-527-1 предназначено для включения и отключения освещения в зависимости от географических координат местности и/или включения по недельной программе.

{SOURCE}

Основные производители

Перед выбором производителя реле, необходимо ознакомится с его рейтингом и каталогом продукции:

| Производитель | Описание |

|---|---|

| АО «НПП Старт» | Основной акцент компании – разработка и производство релейных соединений |

| ОАО «МиассЭлектроАппарат» | Деятельность направлена на производство продукции для автомобилей |

| ОАО «Иркутский релейный завод» | Основное производство –коммутационная техника |

| Фирма «Crydom» США | Ведущая торговая марка твердотельных изделий |

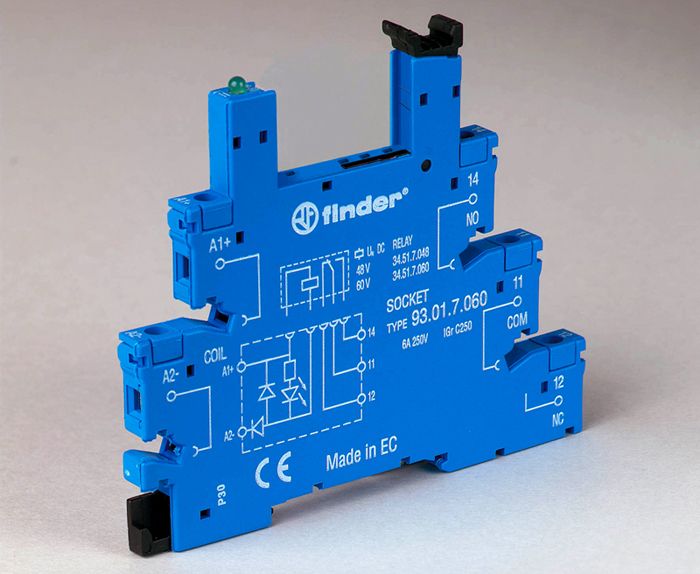

| «Finder» | С 1954 года производит исключительно релейными соединениями. Занимает 3 место в линейке производителей |

Изделие производителя «Finder»

Основы исполнения привода

Термин «реле» является характерным для устройств, которыми обеспечивается электрическое соединение между двумя и более точками посредством управляющего сигнала.

Наиболее распространенным и широко используемым типом электромагнитного реле (ЭМР) является электромеханическая конструкция.

Так выглядит одна конструкция из многочисленного ряда изделий, именуемых как электромагнитные реле. Здесь показан закрытый вариант механизма с помощью крышки из прозрачного оргстекла

Схема фундаментального контроля над любым оборудованием всегда предусматривает возможность включения и отключения. Самый простой способ выполнить эти действия — использовать переключатели блокировки подачи питания.

Переключатели ручного действия могут использоваться для управления, но имеют недостатки. Явный их недостаток – установка состояний «включено» или «отключено» физическим путем, то есть вручную.

Устройства ручного переключения, как правило, крупногабаритные, замедленного действия, способные коммутировать небольшие токи.

Ручной механизм переключения – «дальний родственник» электромагнитных реле. Обеспечивает тем же функционалом – коммутацией рабочих линий, но управляется исключительно вручную

Между тем электромагнитные реле представлены в основном переключателями с электрическим управлением. Приборы имеют разные формы, габариты и разделяются по уровню номинальных мощностей. Возможности их применения обширны.

Такие приборы, оснащенные одной или несколькими парами контактов, могут входить в единую конструкцию более крупных силовых исполнительных механизмов — контакторов, что используются для коммутации сетевого напряжения или высоковольтных устройств.

Особенности монтажа

Чтобы пускатель и реле времени смогли надежно работать, их нужно правильно установить. Устройства должны быть жестко закреплены.

Нельзя устанавливать приборы в местах, которые могут подвергаться ударам и вибрациям, например там, где установлены электромагнитные аппараты (больше 150 А), создающие удары и вибрации во время включения.

Если к контактам магнитного пускателя подключается один проводник, нужно загибать его П-образно, чтобы предотвратить перекос пружинной шайбы зажима.

Если подсоединяются два проводника, они должны быть прямыми, и каждый должен располагаться с одной стороны винта зажима. Обязательно нужно проверить надежность закрепления проводников.

Перед подключением к пускателю концы медных проводников нужно залудить, а многожильные скрутить. Однако нельзя смазывать контакты и подвижные детали пускателя.

Основные параметры электромагнитных реле.

Основными параметрами, определяющими нормальную работоспособность реле и характеризующие эксплуатационные возможности, являются: 1. Чувствительность. 2. Ток (напряжение) срабатывания. 3. Ток (напряжение) отпускания. 4. Ток (напряжение) удержания. 5. Коэффициент запаса. 6. Рабочий ток (напряжение). 7. Сопротивление обмотки. 8. Коммутационная способность. 9. Износостойкость и количество коммутаций. 10. Количество контактных групп. 11. Временны́е параметры: время срабатывания, время отпускания, время дребезга контактов. 12. Вид нагрузки. 13. Частота коммутаций. 14. Электрическая изоляция.

Все эти параметры подробно приводятся в технических условиях (ТУ), справочниках или в руководствах по применению реле. Однако мы рассмотрим лишь некоторые из них, которыми, как правило, пользуются при повторении радиолюбительских конструкций.

1. Чувствительность реле определяется минимальной мощностью тока, подаваемой в обмотку реле и достаточной для приведения в движение якоря и переключения контактов. Чувствительность различных реле неодинаковая и зависит от конструкции реле и намоточных данных катушки. Чем меньше электрическая мощность тока, необходимая для срабатывания реле, тем реле чувствительнее. Как правило, обмотка более чувствительного реле содержит бо́льшее число витков и имеет бо́льшее сопротивление.

Однако в технической документации параметр чувствительность не указывается, а определяется как мощность срабатывания (Рср) и вычисляется из сопротивления обмотки и тока (напряжения) срабатывания:

2. Ток (напряжение) срабатывания определяет чувствительность реле при питании обмотки минимальным током или напряжением, при котором реле должно четко сработать и переключить контакты. А для их удержания в сработанном положении на обмотку подаются рабочие значения тока или напряжения.

Ток или напряжение срабатывания указывается в технической документации для нормальных условий и является контрольным параметром для проверки реле при их изготовлении и не является рабочим параметром.

3. Ток (напряжение) отпускания приводится в технической документации для нормальных условий и не является рабочим параметром. Отпускание реле (возвращение контактов в исходное состояние) происходит при снижении тока или напряжения в обмотке до значения, при котором якорь и контакты возвращаются в исходное положение.

4. Рабочий ток (напряжение) обмотки указывается в виде номинального значения с двухсторонними допусками, в пределах которых гарантируется работоспособность реле.

Верхнее значение рабочего тока или напряжения ограничивается в основном температурой нагрева провода обмотки, а нижнее значение определяется надежностью работы реле при снижении напряжения источника питания. При подаче на обмотку реле тока или напряжения в указанных пределах реле должно четко срабатывать.

5. Коммутационная способность контактов реле характеризуется величиной мощности, коммутируемой контактами. В технической документации коммутируемая мощность указывается верхним и нижним диапазоном коммутируемых токов и напряжений, в пределах которых гарантируется определенное число коммутаций (срабатываний).

Нижний предел токов и напряжений, коммутируемых контактами, ограничивается величиной переходного сопротивления материала, из которого выполнены контакты. Для большинства промежуточных электромагнитных реле нижним пределом является нагрузка контактов током 10 – 50 мкА при напряжении на контактах 10 – 50 мВ.

Верхним пределом токов и напряжений является нагрузка контактов максимальным коммутирующим током, предусмотренным в технической документации. Верхний предел ограничивается температурой нагрева контактов, при которой снижается механическая прочность контактных материалов, что может привести к нарушению рабочей поверхности.

Простая схема подключения

Для начала будет рассмотрена самая простая схема подключения реле времени. Первым делом нужно закрепить прибор на стене, он должен размещаться в строго вертикальном положении с допустимым отклонением примерно 10 градусов.

Также нужно учесть, что нормальная работа прибора возможна в диапазоне от –10 до +50 ºС. При этом максимально допустимая влажность должна составлять 80%.

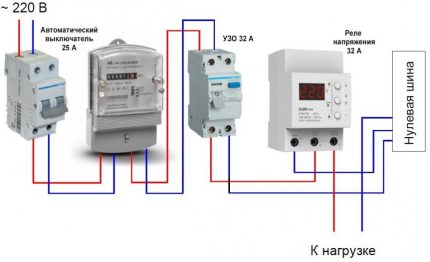

Нужно убедиться в том, что прибор надежно закреплен. Также следует обесточить сеть. Только после этого можно приступать к его подключению. Нужно снять крышку реле и заземлить прибор. Затем подключить электрическую сеть к контактам, как показано на рисунке ниже.

Контакты, которые пронумерованы цифрами 1 и 2 используются здесь для подачи напряжения от сети 220 В. Для представленной на схеме модели таймера, питание подводится в верхней части, а для управления выключением и включением предусмотрены контакты в нижней части прибора.

В данном случае на разрыв отводится фазный проводник, а ноль подается на нагрузку (в данном случае электролампы).

Средний контакт под номером 4 использован для подачи фазы от электрического щита, она может коммутироваться отдельно с подключениями 3 или 5.

Соединение 4–5 является нормально открытым (н.о.), а 3–4 нормально замкнутым (н.з.). (Для тех, кто не понимает слово «нормально» — состояние, когда выходное реле не сработало, в том числе, когда нет напряжения питания на клеммах 1–2).

Это довольно простое подключение и выполнить его способен даже начинающий электрик.

Принцип действия контактора

В алгоритме работы этого вида реле заложено применение электродинамических сил, создаваемых в ферромагнетике во время прохождения электричества по спирали витков изолированного провода катушки.

Исходя из технических особенностей коммутатора и количества размещенных в нем контактных связей, якорь либо замыкает, либо размыкает их

Первоначальное расположение Г-образной пластины (якоря) зафиксировано пружиной. Подавая на магнит ток, якорь, с находящимся на нем коммутирующим контактом преодолевает силы пружины и тянется к намагниченному полю.

При передвижении хвостовик, расположенный на плоскости контакта, цепляет нижнюю контактную схему, перемещая ее вниз. Если на катушке прекращается подача электричества, пружина оттягивает назад ярмо и устройство принимает свой первоначальный вид.

Рассмотрим на примере, как работает реле электромагнитного типа в автомобиле.

Если его подключить к трехфазному асинхронному мотору будут воспроизведены следующие действия:

- Старт – включение сигнализации.

- Срабатывание пускателя.

- Замыкание последней пары контактов в результате — пуск механизма двигателя.

Кроме этого, именно реле отвечает за выключение мотора при разрыве реверса. Таким образом устраняется проблема резкой остановки двигателя.

Для распознавания типа электромагнитного контактора в производстве применяются маркировочные значения, состоящие из набора букв и цифр, нанесенных на устройство

Для распознавания типа электромагнитного контактора в производстве применяются маркировочные значения, состоящие из набора букв и цифр, нанесенных на устройство

Также важно знать, что электромагнитное реле может оснащаться несколькими группами регулировочных контактов. Количество последних полностью зависит от предназначения конкретной модели прибора

РЕЛЕЙНЫЕ УСТРОЙСТВА С ЗАДЕРЖКОЙ НА СРАБАТЫВАНИЕ И ВОЗВРАТ

В некоторых схемах защиты и автоматики для обеспечения надёжности работы устройства требуется определённая задержка при срабатывании или возврате промежуточного релейного органа.

Эта задержка носит технологический характер, её не следует путать с задержкой работы защиты, обеспечиваемой реле времени в целях соблюдения селективности.

Необходимость задержки может быть проиллюстрирована следующим примером. Контакт выходного промежуточного реле подаёт команду управления электромагниту отключения выключателя.

Если при этом не обеспечить задержку возврата промежуточного релейного устройства, его контакты не справятся с размыканием цепи тока отключения и сгорят.

Задержка возврата на доли секунды необходима для того, чтобы выключатель успел отключиться и своими мощными блок – контактами разорвал цепь тока электромагнита. После этого происходит безопасный возврат реле.

РП – 251.

Этот тип реле применяется в цепях постоянного оперативного напряжения. Особенность РП – 251 заключается в том, что его срабатывание происходит с задержкой по времени. Замедление создаётся за счёт медных демпфирующих шайб, расположенных на магнитном сердечнике вместе с катушкой напряжения.

Время задержки срабатывания в соответствии с потребностями конкретной схемы может регулироваться. Регулирование производится путём изменения количества демпферных шайб и доступно в пределах от 0,07 с до 0,11 с.

Модификации промежуточных реле этого типа, кроме 220 В рассчитаны на стандартные варианты величин постоянного оперативного напряжения – 24, 48, 110 вольт.

РП – 252.

Также относится к промежуточным реле постоянного тока. Обеспечивает замедление при возврате. Конструкция РП – 252 похожа на РП – 251. Замедление также обеспечено медными шайбами. Но расположены они иначе. В релейной конструкции типа РП – 251 шайбы установлены ближе к цоколю, в РП – 252 – с другой стороны катушки, ближе к рабочему зазору.

Контакты реле.

В зависимости от конструктивных особенностей контакты промежуточных реле бывают нормально разомкнутые (замыкающие), нормально замкнутые (размыкающие) или перекидные.

3.1. Нормально разомкнутые контакты.

Пока напряжение питания не подано на катушку реле, его нормально разомкнутые контакты всегда разомкнуты. При подаче напряжения реле срабатывает и его контакты замыкаются, замыкая электрическую цепь. На рисунках ниже показана работа нормально разомкнутого контакта.

3.2. Нормально замкнутые контакты.

Нормально замкнутые контакты работают наоборот: пока реле обесточено, они всегда замкнуты. При подаче напряжения реле срабатывает и его контакты размыкаются, размыкая электрическую цепь. На рисунках показана работа нормально разомкнутого контакта.

3.3. Перекидные контакты.

У перекидных контактов при обесточенной катушке средний контакт, закрепленный на якоре, является общим и замкнут с одним из неподвижных контактами. При срабатывании реле средний контакт вместе с якорем перемещается в сторону другого неподвижного контакта и замыкается с ним, одновременно разрывая связь с первым неподвижным контактом. На рисунках ниже показана работа перекидного контакта.

Многие реле имеют не одну, а несколько контактных групп, что позволяет осуществлять управление несколькими электрическими цепями одновременно.

К контактам промежуточных реле предъявляются особые требования. Они должны иметь малое переходное сопротивление, большую износоустойчивость, малую склонность к привариванию, высокую электропроводность и большой срок службы.

В процессе работы контакты своими токоведущими поверхностями прижимаются друг к другу с определенным усилием, создаваемым возвратной пружиной. Токоведущая поверхность контакта, соприкасающаяся с токоведущей поверхностью другого контакта называется контактной поверхностью, а место перехода тока из одной контактной поверхности в другую называется электрическим контактом.

Соприкосновение двух поверхностей происходит не по всей кажущейся площади, а лишь отдельными площадками, так как даже при самой тщательной обработке контактной поверхности на ней все равно будут оставаться микроскопические бугорки и шероховатости. Поэтому общая площадь соприкосновения будет зависеть от материала, качества обработки контактных поверхностей и усилия сжатия. На рисунке показаны контактные поверхности верхнего и нижнего контактов в сильно увеличенном виде.

В месте перехода тока с одного контакта в другой возникает электрическое сопротивление, которое называется переходным сопротивлением контакта. На величину переходного сопротивления существенное влияние оказывает величина контактного нажатия, а также сопротивление окисных и сульфидных пленок, покрывающих контакты, так как они являются плохими проводниками.

В процессе длительной работы поверхности контактов изнашиваются и могут покрываться налетами копоти, окисными пленками, пылью, непроводящими частицами. Также износ контактов может быть вызван механическими, химическими и электрическими факторами.

Механический износ происходит при скольжении и ударах контактных поверхностей. Однако главной причиной разрушения контактов являются электрические разряды, возникающие при размыкании и замыкании цепей в особенности цепей постоянного тока с индуктивной нагрузкой. В момент размыкания и замыкания на контактных поверхностях происходят явления плавления, испарения и размягчения контактного материала, а также перенос металла с одного контакта на другой.

В качестве материалов для контактов реле применяют серебро, сплавы твердых и тугоплавких металлов (вольфрам, рений, молибден) и металлокерамические композиции. Наибольшее применение получило серебро, обладающее малым контактным сопротивлением, высокой электропроводностью, хорошими технологическими свойствами и относительно невысокой стоимостью.

Следует помнить, что абсолютно надежных контактов нет, поэтому для повышения их надежности применяют параллельное и последовательное включение контактов: при последовательном включении контакты могут разорвать большой ток, а параллельное включение повышает надежность замыкания электрической цепи.

Как проверить электромагнитное реле

Работоспособность электромагнитного реле зависит от катушки. Поэтому в первую очередь проверяем обмотку. Ее прозванивают мультиметром. Сопротивление обмотки может быть как 20-40 Ом, так и несколько кОм. При измерении просто выбираем подходящий диапазон. Если есть данные о том, какая величина сопротивления должна быть — сравниваем. В противном случае довольствуемся тем, что нет короткого замыкания или обрыва (сопротивление стремится к бесконечности).

Проверить электромагнитное реле можно при помощи тестера/мультиметра

Второй момент — переключаются или нет контакты и насколько хорошо прилегают контактные площадки. Проверить это немного сложнее. К выводу одного из контактов можно подключить источник питания. Например — простую батарейку. При срабатывании реле потенциал должен появиться на другом контакте или исчезнуть. Это зависит от типа проверяемой контактной группы. Контролировать наличие питания также можно при помощи мультиметра, но его надо будет перевести в соответствующий режим (контроль напряжения проще).

Если мультиметра нет

Не всегда под рукой есть мультиметр, но батарейки есть почти всегда. Давайте рассмотрим пример. Есть какое-то реле в герметичном корпусе. Если знаете или нашли его тип, можно посмотреть характеристики по названию. Если данные не нашли или нет названия реле, смотрим на корпус. Обычно тут указывается вся важная информация. Напряжение питания и коммутируемые токи/напряжения есть обязательно.

Проверка обмотки электромагнитного реле

В данном случае имеем реле, которое работает от 12 V постоянного тока. Хорошо если есть такой источник питания, тогда используем его. Если нет, собираем несколько батареек (последовательно, то есть одну за одной), чтобы суммарно получить требуемое напряжение.

При последовательном соединении батареек их напряжение суммируем

Получив источник питания нужного номинала, подключаем его к выводам катушки. Как определить где выводы катушки? Обычно они подписаны. Во всяком случае, есть обозначения «+» и «-» для подключения источников постоянного питания и знаки для переменного типа таких «≈». На соответствующие контакты подаем питание. Что происходит? Если катушка реле рабочая, слышен щелчок — это притянулся якорь. При снятии напряжения он слышен снова.

Проверяем контакты

Но щелчки — это одно. Это значит, что катушка работает, но надо еще контакты проверить. Возможно они окислились, цепь замыкается, но сильно падает напряжение. Может они стерлись и контакт плохой, может, наоборот, закипели и не размыкаются. В общем, для полноценной проверки электромагнитного реле необходимо еще проверить работоспособность контактных групп.

Проще всего объяснить на примере реле с одной группой. Они обычно стоят в автомобилях. Автолюбители называют их по числу выводов: 4 контактные или 5 контактные. В обоих случаях там всего одна группа. Просто четырех контактное реле содержит нормально замкнутый или нормально разомкнутый контакт, а пятиконтактное — переключающую группу (перекидные контакты).

Электромагнитное реле 4 и 5 контактное: расположение контактов, схема подключения

Как видите, питание подается в любом случае на выводы, которые подписаны 85 и 86. А к остальным подключается нагрузка. Для проверки 4-контактного реле можно собрать простейшую связку из маленькой лампочки и батарейки нужного номинала. Концы этой связки прикрутить к выводам контактов. В 4-контактном реле это выводы 30 и 87. Что получится? Если контакт на замыкание (нормально разомкнутый), при сработке реле лампочка должна загореться. Если группа на размыкание (нормально замкнутый) должна потухнуть.

В случае с 5-контактным реле схема будет чуть сложнее. Тут потребуется две связки из лампочки и батарейки. Используйте лампы разного формата, цвета или каким-то образом их разделите. При отсутствии питания на катушке у вас должна гореть одна лампочка. При срабатывании реле она гаснет, загорается другая.

Для чего нужно реле: область применения

Реле получило широкое применение в промышленности. Его используют для автоматизации производственных процессов, а также для защиты электроустановок. На данный момент широко используются как электронные устройства под управлением микропроцессоров, так и аналоговые, рабочая схема которых состоит из резисторов, транзисторов, диодов и др. Область применения зависит от принципа действия реле и типа контролируемой величины:

- Электрические (электромагнитные) – используется для включения/отключения электроприборов, блокировки подачи электроэнергии, размножения контактов и т.п. Могут управляться множеством внешних факторов, таких как напряжение в электросети, мощность, величина нагрузки, количество обращений (коммутации). Такие устройства чаще всего используются при подключении больших силовых установок, где они функционируют в ручном режиме. Для процессов автоматизации и управления логистическими операциями такие приборы используются редко.

- Электротепловые – состоят из системы биметаллических пластин, которые выступают в качестве контактов. Принцип действия основан на способности металлов к линейному расширению во время нагрева. Используются металлические сплавы с различными коэффициентами расширения. Применяются в качестве температурных детекторов, защитных устройств (контакты разъединяются при перегреве), датчиков времени.

- Временные – широко применяются при управлении и производственной аппаратурой. Благодаря применению различных схем замедления в электромагнитных, электродвигательных, герконовых и других типах они имеют широкий диапазон временных интервалов, которые можно настраивать.

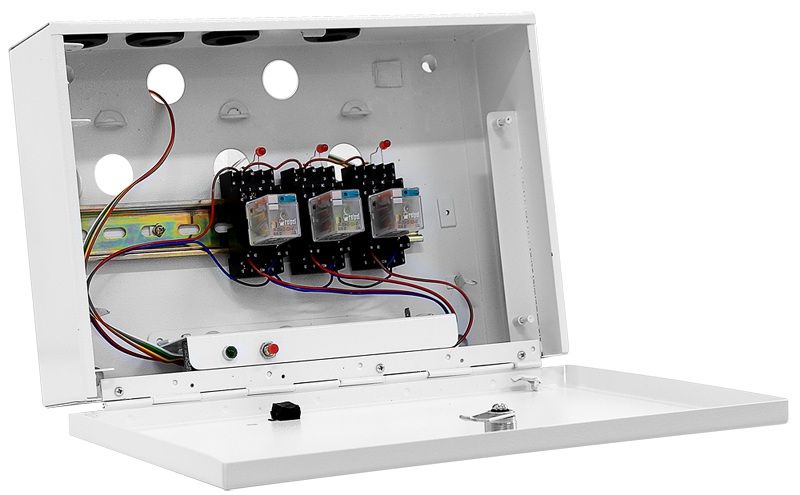

Коммутационный шкаф, где находятся выносные реле

Коммутационный шкаф, где находятся выносные реле

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик популярно рассказывает о том, как действует электромеханическая электроника коммутации. Наглядно отмечаются тонкости конструкций, особенности подключений и прочие детали:

Электромеханические реле уже довольно долгое время применяются в качестве электронных компонентов. Однако этот тип коммутационных приборов можно считать морально устаревшим. На смену механическим устройствам все чаще приходят более современные приборы – чисто электронные. Один из таких примеров – твердотельные реле.

Появились вопросы, нашли недочеты или есть интересные факты по теме стать которыми вы можете поделиться с посетителями нашего сайте? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом в блоке для связи под статьей.